L’incessante ricerca della tomba dell’Apostolo

Nel cuore della cristianità, sotto il monumentale baldacchino del Bernini e l’imponente cupola di Michelangelo, giace una dei siti archeologici più affascinanti e complessi su cui fede, storia e scienza si siano mai confrontate: la tomba dell’apostolo Pietro. La ricerca di questo sepolcro non è mai stata una mera caccia alle reliquie; essa tocca le fondamenta stesse della Chiesa Cattolica, la cui tradizione poggia sulla presenza, il martirio e la sepoltura a Roma del suo primo Papa, il pescatore di Galilea a cui Cristo affidò la guida della sua Chiesa. Per secoli, questa tradizione è stata un articolo di fede, corroborato da fonti letterarie antiche ma privo di una prova materiale inconfutabile.

Questo articolo si propone di analizzare il percorso che ha trasformato la tradizione in una realtà archeologica, concentrandosi in particolare sugli scavi del XX secolo. Si esaminerà la tensione fondamentale che definisce l’intera vicenda: da un lato, la potente conferma archeologica del luogo di sepoltura venerato fin dai primi secoli; dall’altro, la persistente e profonda incertezza che avvolge l’identità delle ossa specifiche attribuite all’Apostolo.

Il percorso di questo documento seguirà le tappe fondamentali di questa straordinaria avventura intellettuale e spirituale. Inizierà con le scoperte fondamentali della prima campagna di scavi (1939-1949), che portarono alla luce la necropoli vaticana e il memoriale petrino del II secolo. Proseguirà con l’intervento decisivo dell’epigrafista Margherita Guarducci, la cui indagine ha trasformato la ricerca in un vero e proprio “giallo” archeologico. Verranno poi esaminate le analisi scientifiche e il conseguente annuncio papale del 1968, che sembrò porre fine alla questione. Infine, si affronteranno le critiche e le obiezioni della comunità scientifica, che hanno “ridimensionato” le certezze della Guarducci, per giungere a una sintesi finale su ciò che oggi si può considerare storicamente certo, ciò che rimane probabile e ciò che appartiene ancora al dominio della fede.

La scoperta sotto la Basilica (1939-1949): Una tradizione rivendicata

Il catalizzatore accidentale: Gli scavi sotto Pio XII

La moderna esplorazione archeologica del sottosuolo vaticano iniziò quasi per caso. Nel 1939, alla morte di Papa Pio XI, il suo successore Pio XII espresse il desiderio di seppellirlo nelle Grotte Vaticane, in un luogo vicino alla “Confessione” di San Pietro. I lavori per la preparazione di questa tomba portarono alla rottura di un muro che, inaspettatamente, aprì un varco su un livello più antico e sconosciuto: la necropoli romana che si estendeva sotto il pavimento della basilica costantiniana. Intuendo l’eccezionale importanza della scoperta, Pio XII autorizzò una campagna di scavi sistematica, condotta tra il 1940 e il 1949 in condizioni difficili, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. La direzione scientifica fu affidata a un’équipe di quattro illustri studiosi: l’archeologo gesuita Antonio Ferrua, l’architetto Bruno Maria Apollonj Ghetti e gli archeologi Enrico Josi e Engelbert Kirschbaum. Il loro lavoro avrebbe gettato le basi per tutte le scoperte successive.

La necropoli vaticana: Una città dei morti a cielo aperto

Ciò che emerse dagli scavi fu una vasta necropoli a cielo aperto, situata sulle pendici meridionali del Colle Vaticano, allora noto come Ager Vaticanus. Lungi dall’essere un cimitero esclusivamente cristiano, si trattava di un’area sepolcrale pubblica utilizzata da pagani e, in seguito, anche da cristiani. Il sito presentava una varietà di tipologie tombali: da semplici fosse scavate nella terra (fosse terragne) a colombari per le ceneri, fino a ricchi e decorati mausolei appartenenti a famiglie facoltose. Questo contesto è di fondamentale importanza: esso dimostra che la sepoltura originaria di Pietro, secondo la tradizione, non avvenne in un’area privilegiata o riservata, ma in un umile appezzamento di terreno tra i comuni morti di Roma, a breve distanza dal luogo del suo martirio nel vicino Circo di Caligola e Nerone.

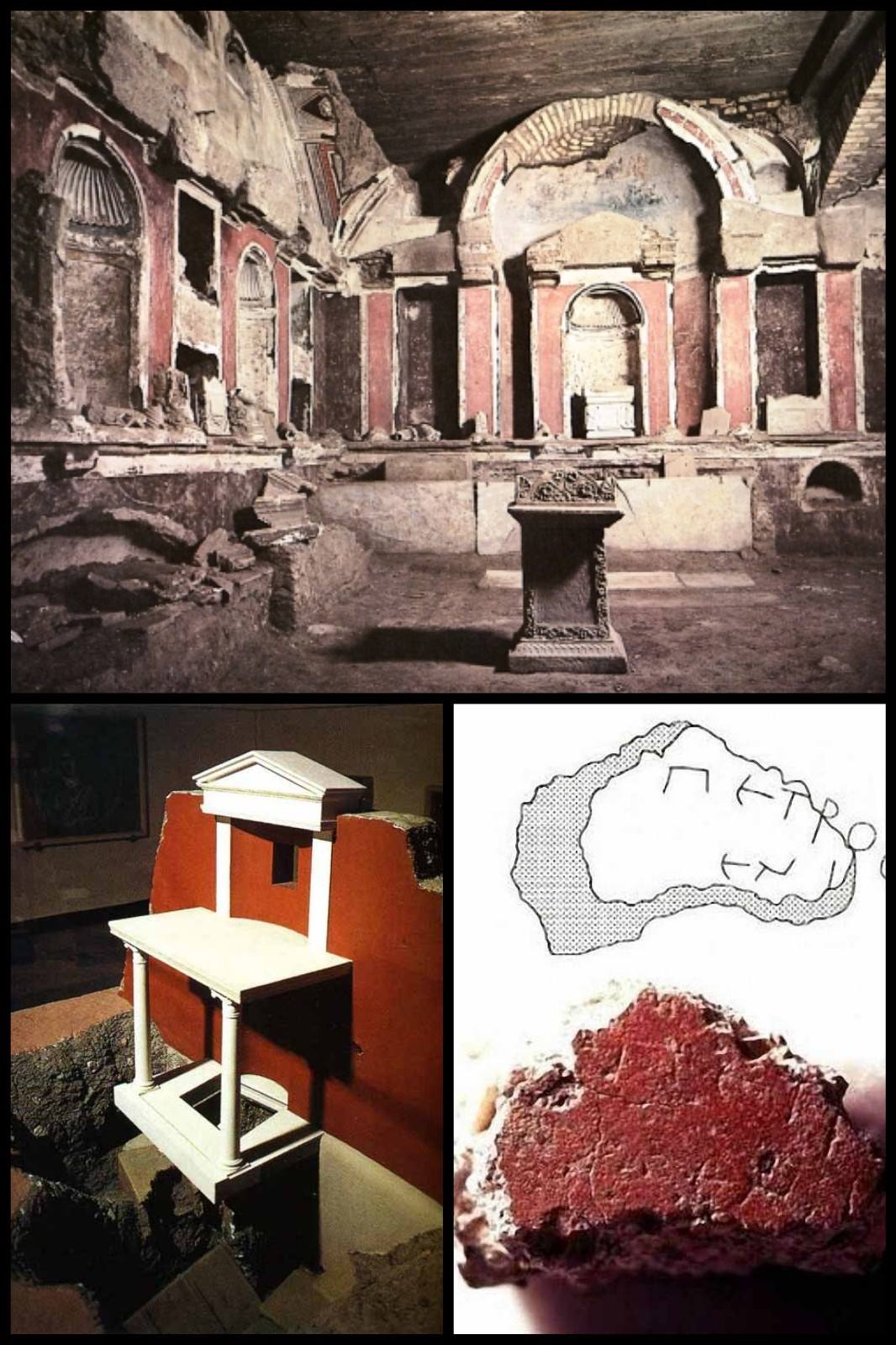

Il “Trofeo di Gaio”: L’ancora archeologica

La scoperta più significativa e rivoluzionaria della prima campagna di scavi fu l’individuazione di una piccola edicola funeraria, un semplice monumento commemorativo, situato esattamente sotto l’altare papale della basilica. Gli archeologi riuscirono a datare la struttura, sulla base di elementi costruttivi e contestuali, intorno al 160. L’edicola era costituita da una nicchia scavata in un muro intonacato di rosso (da cui il nome “Muro Rosso”), affiancata da due colonnine di marmo che sorreggevano una lastra orizzontale, anch’essa di marmo.

Questo modesto monumento fu immediatamente e unanimemente identificato con il “trofeo” (dal greco tropaion, un monumento che commemora una vittoria) menzionato intorno all’anno 200 d.C. dal presbitero romano Gaio. Come riportato dallo storico Eusebio di Cesarea, Gaio, in polemica con un eretico, affermò con orgoglio: “Io posso mostrarti i trofei degli apostoli. Se infatti vorrai recarti in Vaticano o sulla via Ostiense, troverai i trofei di coloro che fondarono questa Chiesa”. Questa testimonianza forniva un collegamento straordinario e diretto tra un reperto archeologico fisico e una fonte letteraria del II secolo, confermando che la comunità cristiana di Roma, già a quell’epoca, venerava quel punto preciso come luogo della tomba di Pietro.

Conclusioni iniziali: Una tradizione rivendicata, una tomba vuota

La relazione ufficiale degli scavi, pubblicata nel 1951, giunse a una conclusione chiara e duplice. Da un lato, gli archeologi affermarono con certezza di aver ritrovato il monumento a Pietro del II secolo menzionato da Gaio. La tradizione sulla localizzazione della tomba era stata archeologicamente rivendicata. Dall’altro lato, però, la tomba terragna originale, situata sotto l’edicola, fu trovata vuota e manomessa in epoca antica. La squadra non rinvenne alcun resto umano che potesse essere attribuito con sicurezza all’Apostolo.

Questa conclusione fu riflessa nel cauto radiomessaggio natalizio di Papa Pio XII del 1950. Il Papa annunciò al mondo che la tomba era stata ritrovata, ma lasciò aperta la questione delle reliquie, definendola una domanda a cui non si poteva ancora dare una risposta definitiva. Questa posizione ufficiale creò un vuoto scientifico e teologico: il luogo era autentico, ma le spoglie mortali del Principe degli Apostoli sembravano perdute. È proprio in questo vuoto che si inserisce la seconda, e più controversa, fase della ricerca.

L’intervento di Margherita Guarducci – Il “giallo” ha inizio

Una nuova protagonista: L’epigrafista entra in scena

Dopo la pubblicazione della relazione ufficiale, la Santa Sede decise di approfondire lo studio di un aspetto che la prima équipe aveva solo sfiorato: le centinaia di graffiti incisi dai pellegrini sui muri della necropoli. Nel 1952, fu incaricata di questo compito Margherita Guarducci, una studiosa di fama internazionale, professoressa di Epigrafia e Antichità Greche all’Università di Roma “La Sapienza”. Non era un’archeologa sul campo, ma un’esperta di iscrizioni antiche, e il suo approccio filologico avrebbe cambiato radicalmente il corso della ricerca. I risultati del suo meticoloso lavoro confluirono nell’opera monumentale I graffiti sotto la Confessione di San Pietro in Vaticano.

Sussurri sul muro: I graffiti del “Muro G”

L’attenzione della Guarducci si concentrò su una struttura particolare: il cosiddetto “Muro G”, un muro di sostegno costruito perpendicolarmente al “Muro Rosso” nella seconda metà del III secolo per rinforzarlo. Questo muro si rivelò una miniera di informazioni. Le sue superfici erano ricoperte da centinaia di graffiti, incisi in latino e greco da devoti pellegrini tra la fine del III e l’inizio del IV secolo. Vi si trovavano nomi di defunti, preghiere, invocazioni e simboli cristologici complessi. In modo significativo, il nome di Pietro, in forma estesa o abbreviata (PE, PET), appariva almeno una ventina di volte, spesso associato a preghiere per i propri cari sepolti nelle vicinanze, a testimonianza di un’intensa e continua attività devozionale focalizzata su quel preciso punto.

“Petros Eni” – La prova incisa nell’intonaco

La scoperta più celebre e controversa di Margherita Guarducci riguarda la sua decifrazione di un piccolo e frammentario graffito. Il frammento di intonaco rosso, proveniente dal “Muro Rosso” ma trovato in prossimità di una nicchia nel “Muro G”, recava alcune lettere greche di difficile interpretazione. Dopo un attento esame, la studiosa propose una lettura che avrebbe costituito la chiave di volta della sua intera tesi: ΠΕΤΡΟΣ ΕΝΙ (Petros eni), traducibile come “Pietro è qui” o “Pietro è dentro”.

L’implicazione di questa lettura era enorme. Non si trattava di una semplice preghiera a Pietro (come “Pietro, prega per noi”), ma di una dichiarazione assertiva della sua presenza fisica. Secondo la Guarducci, questo graffito era una vera e propria authentica, un’etichetta posta per indicare la nuova collocazione delle reliquie, trasformando un’ipotesi in una presunta certezza epigrafica.

Il mistero delle ossa: La rivelazione di un “sampietrino”

La ricerca della Guarducci prese una piega da romanzo giallo quando, nel corso delle sue indagini, entrò in contatto con un anziano operaio della Fabbrica di San Pietro, un sampietrino di nome Giovanni Segoni. Segoni le fece una rivelazione sconcertante. Le raccontò che durante i primi scavi, intorno al 1941, all’interno di un loculo rivestito di marmo ricavato nello spessore del “Muro G”, erano state trovate delle ossa umane.

Secondo il racconto dell’operaio, Monsignor Ludwig Kaas, l’amministratore della Basilica di San Pietro e supervisore nominale degli scavi (ma non un archeologo di professione), aveva l’abitudine di ispezionare i lavori da solo, di notte. Preoccupato che i resti umani rinvenuti potessero essere trattati senza il dovuto rispetto, Kaas avrebbe ordinato a Segoni di prelevare quelle ossa dal loculo e di riporle in una cassetta di legno per conservarle, il tutto all’insaputa dell’équipe scientifica ufficiale. La cassetta fu poi depositata in un magazzino delle Grotte Vaticane e lì dimenticata per oltre un decennio, fino a quando la Guarducci, sulla base di questa testimonianza, ne sollecitò la “riscoperta” nel 1953.

Questo episodio introduce l’elemento di maggiore debolezza nell’intera costruzione della Guarducci. Dal punto di vista della moderna metodologia archeologica, la “catena di custodia” delle prove fu irrimediabilmente spezzata. La provenienza di quelle ossa dal loculo del Muro G non era attestata da alcuna documentazione di scavo, ma si basava unicamente sulla testimonianza orale di un uomo, resa molti anni dopo i fatti. Questa assenza di una provenienza sicura e verificabile costituisce un vizio di forma insormontabile, che rende ogni conclusione successiva dipendente da un’assunzione di base non provata. La controversia che ne seguì non fu solo scientifica, ma anche umana, esacerbata forse dalla posizione della Guarducci come accademica “esterna” e donna in un ambiente, quello vaticano e accademico degli anni ’50, dominato da uomini, il che potrebbe aver alimentato sia la sua determinazione a provare la sua tesi sia la resistenza che incontrò.

Il verdetto scientifico e papale: Una narrazione coerente

L’analisi antropologica: Una corrispondenza “perfetta”

Su insistenza di Margherita Guarducci, le ossa “ritrovate” furono finalmente sottoposte a un esame scientifico. L’incarico fu affidato al professor Venerando Correnti, un eminente antropologo dell’Università di Palermo. I risultati dell’analisi, completata tra il 1956 e il 1965, furono a dir poco sorprendenti e sembrarono corroborare in pieno la tesi della studiosa.

L’esame di Correnti stabilì che:

- I resti appartenevano a un unico individuo, una peculiarità che li distingueva da altri cumuli di ossa rinvenuti nella necropoli, spesso appartenenti a più persone.

- L’individuo era di sesso maschile e di costituzione fisica robusta e massiccia.

- L’età al momento della morte era stimabile tra i 60 e i 70 anni.

Queste caratteristiche combaciavano perfettamente con l’immagine tradizionale di Pietro: un pescatore di professione, quindi un uomo dal fisico forte, morto martire in età avanzata. Ma le scoperte non si fermarono qui. Ulteriori analisi rivelarono altri dettagli suggestivi:

- Le ossa erano incrostate di terra, la cui composizione chimica risultò compatibile con quella del terreno della tomba originaria (il cosiddetto “Campo P”), ma diversa da quella di altre aree del Vaticano.

- Insieme alle ossa furono rinvenuti frammenti di un prezioso tessuto di porpora intessuto con fili d’oro zecchino, un materiale di lusso che indicava una sepoltura di altissimo onore, compatibile con un intervento imperiale (costantiniano).

- Infine, un dettaglio notato fu la mancanza delle ossa dei piedi, particolare che alcuni hanno speculativamente collegato alla tradizione della crocifissione a testa in giù, sebbene questa rimanga un’ipotesi non dimostrabile.

La grande sintesi della Guarducci: Unire i puntini

Con questi elementi in mano, Margherita Guarducci costruì una narrazione completa e coerente, un’elegante sintesi che legava insieme tutte le prove e risolveva tutte le apparenti contraddizioni:

- Sepoltura Originaria (c. 64-67): Pietro viene sepolto in un’umile tomba a inumazione nella necropoli vaticana.

- Primo Memoriale (c. 160): La comunità cristiana erige l’edicola (il “Trofeo di Gaio”) sopra la tomba per segnalarne e onorarne il luogo.

- Traslazione Costantiniana (c. 315-330): Durante la costruzione della basilica, per proteggere le reliquie dall’umidità del terreno e per elevarle a una posizione più degna, l’imperatore Costantino ordina di riesumarle. Le ossa vengono avvolte nel prezioso drappo di porpora e ricollocate nel nuovo e sicuro loculo marmoreo appositamente ricavato nello spessore del “Muro G”.

- L’Indicatore (IV sec.): Il graffito “Petros eni” viene inciso nelle vicinanze per “autenticare” la nuova collocazione delle reliquie.

- Scoperta Moderna (XX sec.): La tomba originaria viene trovata vuota perché le ossa erano state spostate. Le reliquie vengono riscoperte grazie alla testimonianza dell’operaio, e l’analisi scientifica ne conferma la piena compatibilità con l’Apostolo.

La forza di questa tesi non risiedeva in una singola prova schiacciante, ma nella sua coerenza narrativa. Forniva una spiegazione plausibile per ogni pezzo del puzzle, dall’enigma della tomba vuota della prima relazione fino ai graffiti e alle caratteristiche fisiche delle ossa. Questa completezza la rendeva intellettualmente ed emotivamente soddisfacente, e quindi estremamente persuasiva.

L’annuncio papale del 1968: Una conclusione “convincente”

Papa Paolo VI, che aveva seguito con grande interesse gli sviluppi della ricerca e che era stato personalmente convinto dalla passione e dalle argomentazioni della Guarducci, decise che era giunto il momento di fare un annuncio ufficiale. Il 26 giugno 1968, durante un’udienza generale e a pochi giorni dalla chiusura dell'”Anno della Fede” indetto per il 19° centenario del martirio degli apostoli Pietro e Paolo, il Papa comunicò a sorpresa la sua conclusione.

Le sue parole furono attentamente ponderate: “Nuove indagini pazientissime e accuratissime furono eseguite con risultato che Noi, confortati dal giudizio di valenti e prudenti persone competenti, crediamo positivo: anche le reliquie di San Pietro sono state identificate in modo che possiamo ritenere convincente”.

L’analisi del linguaggio è fondamentale. Paolo VI non promulgò un dogma di fede né una dichiarazione infallibile. Usò termini come “crediamo” e “ritenere convincente”, esprimendo un convincimento personale e un giudizio pastorale, non una certezza scientifica assoluta. Con questo atto, il Papa elevò un’ipotesi scientificamente plausibile al rango di tradizione accettata per la Chiesa Cattolica. Fu una decisione pastorale che mirava a dare ai fedeli un punto di riferimento tangibile e una conclusione positiva a decenni di ricerche. Prima del 1968, la domanda era: “Dove sono le ossa?”. Dopo il 1968, per la Chiesa, la domanda divenne: “Perché dubitare che queste siano le ossa?”. L’onere della prova si era, di fatto, invertito.

Il dibattito accademico – Un caso “ridimensionato”

L’annuncio papale non pose fine al dibattito scientifico. Anzi, le conclusioni di Margherita Guarducci furono oggetto di un’analisi critica approfondita da parte di altri specialisti, che portò a un significativo “ridimensionamento” delle sue certezze.

Obiezioni epigrafiche e archeologiche

Il critico più tenace e autorevole fu il padre gesuita Antonio Ferrua, uno dei quattro archeologi della campagna originale. Lo scontro tra Ferrua e la Guarducci fu aspro, pubblico e durò per decenni, combattuto sulle pagine di riviste accademiche. Le principali obiezioni erano:

- La contestazione di “Petros Eni”: Ferrua e altri epigrafisti sostenevano che la lettura del graffito da parte della Guarducci fosse eccessivamente ottimistica e non l’unica possibile. Il frammento era troppo danneggiato per consentire una lettura certa. Furono proposte interpretazioni alternative, come un’invocazione del tipo “Pietro, in pace” (leggendo le lettere come parte della parola greca eirene), o si concluse semplicemente che il testo era illeggibile. Senza questa “pistola fumante” epigrafica, il legame tra il loculo e Pietro si indeboliva drasticamente.

- L’insignificanza del loculo: I critici misero in dubbio la logica della presunta traslazione costantiniana. Perché l’imperatore avrebbe collocato le reliquie più sacre della cristianità in una nicchia piccola, irregolare e architettonicamente secondaria, ricavata in un muro di sostegno, anziché in un reliquiario monumentale e ben visibile, costruito appositamente?. Il loculo non appariva come un centro di venerazione evidente.

Le lacune metodologiche: La lente della scienza moderna

Le critiche più severe, soprattutto dal punto di vista della scienza contemporanea, riguardano le falle metodologiche dell’indagine:

- La catena di custodia spezzata: Come già sottolineato, questo è il difetto più grave e irrisolvibile. L’identificazione delle ossa si basa sulla memoria di un singolo testimone, raccolta a più di un decennio di distanza, per reperti rimossi dal loro contesto senza alcuna documentazione archeologica. La loro provenienza dal loculo del Muro G rimane un’affermazione non verificabile in modo indipendente.

- L’assenza di datazioni definitive: Una critica fondamentale è la mancata esecuzione di test che avrebbero potuto fornire dati oggettivi e cruciali.

- Datazione al Radiocarbonio (Carbonio-14): Questo test avrebbe potuto stabilire se le ossa risalissero effettivamente al I secolo d.C. Non è mai stato eseguito.

- Analisi del DNA e degli Isotopi: Tecniche moderne potrebbero potenzialmente determinare l’origine geografica dell’individuo (ad esempio, levantina) o la sua dieta, fornendo ulteriori indizi. Anche questi test non sono stati effettuati.

- Il dilemma della “Sindone di Torino”: La riluttanza delle autorità vaticane a eseguire questi test è stata spesso interpretata come il timore di un esito “scomodo”. Una datazione che rivelasse le ossa come medievali o tardo-antiche, ad esempio, creerebbe un notevole imbarazzo e una potenziale crisi di fede, simile a quanto accaduto con la datazione al radiocarbonio della Sindone di Torino.

Il “ridimensionamento” operato dalla comunità scientifica non consiste in un rifiuto totale della scoperta, ma in una fondamentale ricalibrazione. Separa la quasi certezza della localizzazione della tomba (il Trofeo di Gaio) dallo status di plausibilità-ma-non-provata dell’identità delle reliquie. La critica si concentra quasi esclusivamente sulla seconda fase della ricerca, quella condotta dalla Guarducci.

Tabella 1: Il caso delle reliquie di San Pietro – Sintesi delle argomentazioni

La seguente tabella riassume i punti chiave del dibattito, evidenziando come ogni elemento a sostegno della tesi della Guarducci sia stato oggetto di critica o di interpretazioni alternative.

| Prove a sostegno dell’identificazione (Tesi Guarducci) | Critiche e ragioni di incertezza (Il “ridimensionamento” accademico) |

| Epigrafia: Un graffito vicino al loculo è interpretato come “ΠΕΤΡΟΣ ΕΝΙ” (“Pietro è qui”), fungendo da autenticazione. | Epigrafia: L’interpretazione è contestata. Il graffito è frammentario; sono possibili altre letture (es. una preghiera) o è illeggibile. Manca il consenso accademico. |

| Archeologia: Le ossa furono trovate in un loculo marmoreo nel Muro G, adiacente al memoriale petrino del II secolo (edicola). | Archeologia: La catena di custodia è spezzata. La rimozione e conservazione delle ossa per oltre un decennio senza documentazione rende la loro provenienza inverificabile. |

| Architettura: Il loculo fu un deposito speciale creato da Costantino per proteggere le reliquie dall’umidità. | Architettura: Il loculo è un elemento architettonico minore e irregolare, una scelta improbabile per le reliquie più importanti della cristianità. |

| Antropologia: Le ossa appartengono a un singolo maschio, di corporatura robusta, di 60-70 anni, una corrispondenza perfetta con il racconto tradizionale su Pietro. | Antropologia: I dati sono meramente compatibili, non una prova definitiva. Non possono escludere qualsiasi altro maschio del I secolo con età e corporatura simili sepolto nella necropoli. |

| Contesto: Le ossa erano avvolte in un prezioso tessuto di porpora e oro, indicando il massimo onore e un legame imperiale (Costantino). | Contesto: La sepoltura onorifica potrebbe essere stata per un altro cristiano di grande importanza, come uno dei primi vescovi di Roma, la cui tomba fu disturbata dai lavori di Costantino. |

| Geologia: La terra incrostata sulle ossa corrisponde a quella del sito della tomba originaria. | Metodologia: L’assenza di test definitivi come la datazione al radiocarbonio o l’analisi del DNA significa che la datazione al I secolo e l’origine rimangono assunzioni non provate. |

L’intera controversia rivela una tensione fondamentale tra diversi approcci alla conoscenza: il metodo storico-filologico, che costruisce narrazioni coerenti basate su probabilità (Guarducci); il metodo scientifico empirico, che richiede prove falsificabili e una metodologia rigorosa (i critici); e l’approccio pastorale, che privilegia un punto di riferimento tangibile per la fede (Paolo VI). L’incertezza perdura proprio perché le prove soddisfano gli standard di un dominio ma non riescono a soddisfare quelli, più esigenti, di un altro.

Certezza, probabilità e fede

Al termine di questo articolato percorso, è possibile tracciare un bilancio chiaro di ciò che è stato scoperto e di ciò che rimane incerto.

Ciò che è certo: La venerazione del luogo. Gli scavi vaticani hanno fornito una prova archeologica schiacciante dell’esistenza di un memoriale dedicato a San Pietro sul Colle Vaticano, databile con sicurezza alla metà del II secolo. Questa evidenza fisica, unita alla monumentale scelta architettonica di Costantino, corrobora in modo potente le antiche fonti letterarie che attestano il martirio e la sepoltura di Pietro a Roma. La tradizione sul locus, il luogo, è stata fortemente corroborata. Questa è la conquista storica e archeologica più importante e duratura dell’intera campagna di scavi.

Ciò che è possibile, ma tutt’altro che certo: L’identità delle reliquie. L’identificazione delle ossa studiate da Margherita Guarducci come quelle di San Pietro rimane un’ipotesi plausibile, coerente e suggestiva, ma non una certezza scientifica o storica. Il caso, per quanto avvincente, poggia su fondamenta indebolite da una catena di custodia spezzata, da un’epigrafia contestata e, soprattutto, dalla mancanza di test scientifici definitivi che la tecnologia moderna potrebbe offrire.

L’ultima parola del Vaticano: Putantur (“Ritenute essere”). È significativo che lo stesso Vaticano, nelle occasioni ufficiali più recenti, abbia adottato un linguaggio sfumato e prudente. L’iscrizione posta sul reliquiario contenente nove frammenti di quelle ossa, donato da Papa Francesco al Patriarca Ecumenico Bartolomeo I, recita: Ex ossibus quae in Arcibasilicae Vaticanae hypogeo inventa Beati Petri Apostoli esse putantur (“Dalle ossa che, rinvenute nell’ipogeo della Basilica Vaticana, sono ritenute del Beato Apostolo Pietro”). L’uso del verbo putantur riconosce implicitamente la distinzione tra la credenza basata sulla fede e una tradizione consolidata, e la prova scientifica assoluta.

In definitiva, la ricerca della tomba di Pietro ha raggiunto il suo obiettivo primario: ha ancorato una tradizione millenaria a un punto specifico e archeologicamente verificabile della terra. Il “giallo” delle ossa, per quanto affascinante e irrisolto, rimane secondario rispetto a questa scoperta fondamentale. La vicenda nel suo complesso rimane un esempio emblematico della complessa e talvolta tesa relazione tra scienza, storia e fede, dove la richiesta di prove convive con la forza di una tradizione che, nella sua affermazione più essenziale, è stata rivendicata.

Bibliografia

- Apollonj Ghetti, B. M., Ferrua, A., Josi, E. e Kirschbaum, E. (1951). Esplorazioni sotto la Confessione di San Pietro in Vaticano eseguite negli anni 1940-1949. Città del Vaticano: Tipografia Poliglotta Vaticana.

- Ferrua, A. (1964). ‘Recensione a M. Guarducci, La tradizione di Pietro in Vaticano alla luce della storia e dell’archeologia‘, La Civiltà Cattolica, 115(II), pp. 253-256.

- Fiocchi Nicolai, V. (2024). ‘Una scoperta eclatante’, L’Osservatore Romano, 19 giugno.

- Guarducci, M. (1958). I graffiti sotto la Confessione di San Pietro in Vaticano. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

- Guarducci, M. (1960). The Tomb of St. Peter: The New Discoveries in the Sacred Grottoes of the Vatican. New York: Hawthorn Books.

- Guarducci, M. (1965). Le reliquie di Pietro sotto la Confessione della Basilica Vaticana. Roma: Libreria Editrice Vaticana.

- Guarducci, M. (1989). La tomba di San Pietro: Una storia straordinaria. Milano: Rusconi.

- Kirschbaum, E. (1959). The Tombs of St. Peter & St. Paul. New York: St. Martin’s Press.

- Liverani, P. e Spinola, G. (2006). The Vatican Necropolis: Rome’s City of the Dead. Turnhout: Brepols.

- Paolo VI (1968). ‘Udienza Generale, 26 giugno 1968’, in Insegnamenti di Paolo VI, Vol. VI. Città del Vaticano: Tipografia Poliglotta Vaticana.

- Testini, P. (1980). Archeologia Cristiana: nozioni generali dalle origini alla fine del sec. VI. 2ª ed. Bari: Edipuglia.

- Toynbee, J. and Ward-Perkins, J. B. (1956). The Shrine of St. Peter and the Vatican Excavations. London: Longmans, Green and Co.

- Walsh, J. E. (1982). The Bones of St. Peter: The First Full Account of the Search for the Apostle’s Body. New York: Doubleday.

- Zander, P. (2013). ‘The Vatican Necropolis’, in Ulrich, R. B. and Quenemoen, C. K. (eds.) A Companion to Roman Architecture. Wiley-Blackwell, pp. 245-261.