Introduzione: “Un godimento dell’anima” o un’anestesia della complessità?

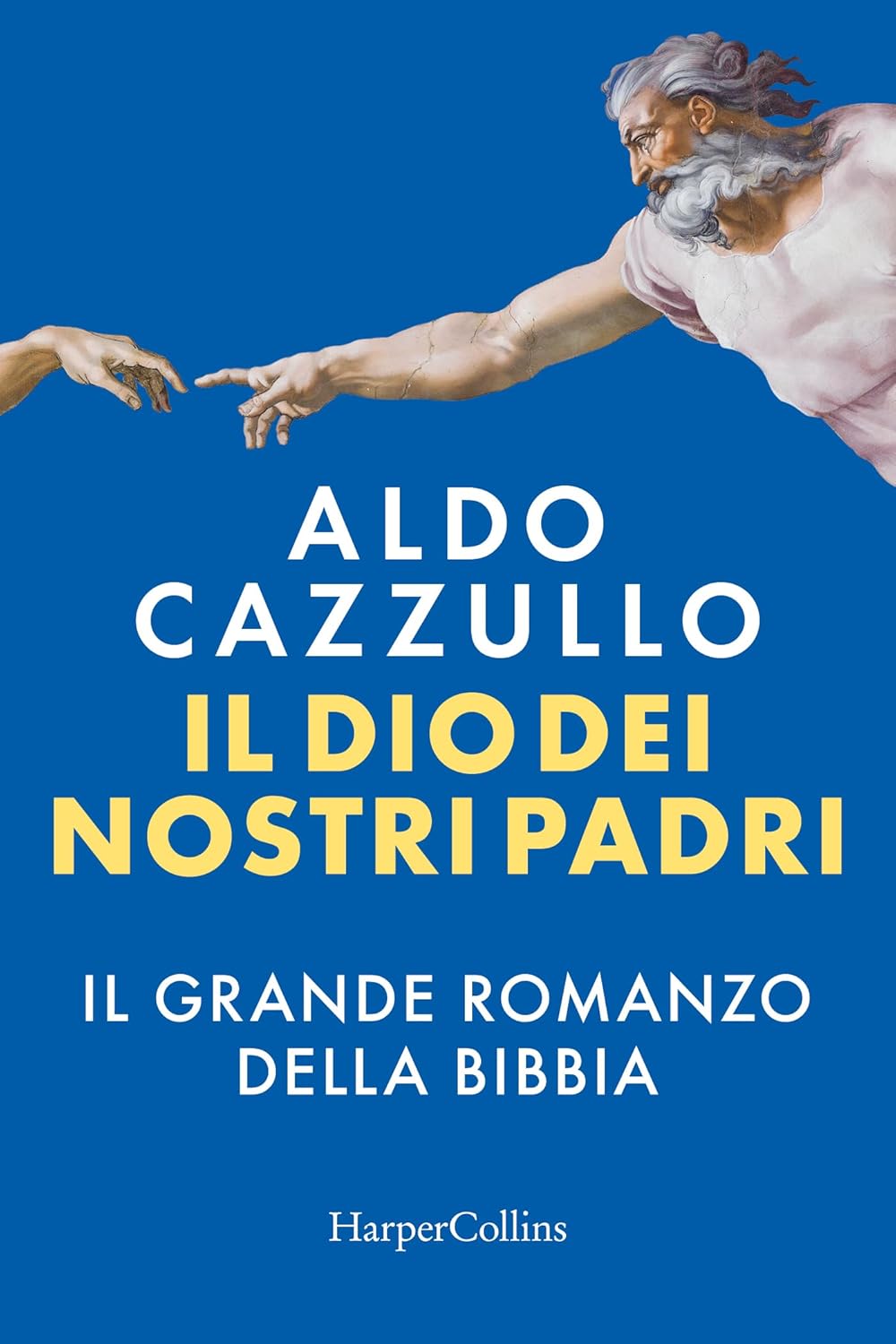

L’operazione editoriale di Aldo Cazzullo, Il Dio dei nostri padri, si presenta al lettore con una dichiarazione programmatica tanto onesta quanto rivelatrice. Nata da un’esperienza profondamente personale – la veglia al capezzale del padre morente – la rilettura della Bibbia da parte dell’autore non si configura come un percorso di fede ritrovata, ma come un’avventura estetica e intellettuale. Cazzullo lo ammette con candore: “mentirei se dicessi che la lettura della Bibbia mi ha riavvicinato alla fede”, poiché il testo sacro gli è apparso “innanzitutto un capolavoro letterario, una grande storia, un formidabile romanzo”. Egli si posiziona esplicitamente al di fuori del dibattito accademico, affermando: “non sono un biblista, e non è di questo che voglio parlarvi”. Il suo patto con il lettore è chiaro: l’obiettivo è ripercorrere “la trama”, cogliere “il sugo di tutta la storia” per un “godimento dell’anima e della mente”.

Sebbene l’intento di rendere accessibile un testo monumentale sia in sé lodevole, la metodologia scelta da Cazzullo e il prodotto che ne deriva sollevano questioni critiche ineludibili. Questa disamina si propone di dimostrare come l’approccio del “grande romanzo” riduca la Bibbia a un prodotto di consumo culturale, un testo “pre-digerito” che, nel tentativo di intrattenere, ne neutralizza la vertiginosa profondità teologica, la complessa stratificazione storica e l’intrinseca, e spesso scomoda, carica sovversiva. Utilizzando come metro di paragone proprio gli strumenti che l’autore dichiara di voler tralasciare – l’esegesi storico-critica, l’analisi teologica e la critica letteraria – si svelerà come l’opera di Cazzullo non sia una semplice divulgazione, ma la costruzione di un simulacro.

Nel quadro teorico di Jean Baudrillard, il simulacro è una copia senza originale, un iperreale che si sostituisce alla realtà stessa, diventando più “reale” del reale. Il “romanzo” di Cazzullo non è la Bibbia; è un modello della Bibbia, epurato delle sue contraddizioni, delle sue asperità morali e della sua complessità redazionale. Questo modello, più coerente e narrativamente fluido dell’originale, diventa più accessibile e, per il mercato editoriale, più desiderabile. L’operazione si inserisce perfettamente nella logica dell’industria culturale descritta da Theodor Adorno e Max Horkheimer: la produzione di beni standardizzati che promuovono un consumo passivo e neutralizzano il potenziale critico dell’arte.

Il Dio dei nostri padri è un prodotto culturale ottimizzato per il suo tempo, che soddisfa una domanda di spiritualità nostalgica e di facile consumo, offrendo rassicurazione dove il testo originale pone domande radicali.

L’illusione della trama unica – L’omissione della critica storico-letteraria

Le “due versioni” della creazione: Una scelta stilistica o ignoranza storica?

Nel capitolo inaugurale, Cazzullo affronta i due racconti della Creazione presenti nel libro della Genesi. Li presenta come “due versioni” della stessa storia, distinguendoli sulla base del loro tono: il primo racconto (Genesi 1) è “solenne”, mentre il secondo (Genesi 2), definito “ancora più antico”, mostra un “Dio artigiano” che “impasta la terra come un vasaio” e “taglia, estrae e ricuce come un chirurgo”. Questa distinzione, pur cogliendo una differenza stilistica evidente, si ferma alla superficie del testo, trattando le due narrazioni come fossero due bozze alternative dello stesso autore, senza interrogarsi sulla loro origine e sul perché della loro coesistenza.

Un approccio storico-critico, anche a livello divulgativo, avrebbe rivelato una realtà ben più complessa e affascinante. La critica biblica ha da tempo identificato nei primi libri della Bibbia la confluenza di diverse tradizioni o “fonti”, frutto di epoche e contesti teologici differenti. Il primo racconto della Creazione (Genesi 1,1-2:4a) appartiene alla cosiddetta fonte Sacerdotale (P), redatta con ogni probabilità durante o subito dopo l’esilio babilonese (VI secolo a.C.). La sua natura è teologica e liturgica: Dio, trascendente e maestoso, crea attraverso la potenza della sua parola (dabar) e organizza il cosmo in una settimana, il cui culmine non è l’uomo, ma il sabato. Per un popolo privato del tempio e della terra, il sabato diventa l’istituzione fondante che ne preserva l’identità. Non è solo uno stile “solenne”, ma un preciso progetto teologico-politico.

Il secondo racconto (Genesi 2.4b-25), invece, è attribuito alla fonte Jahwista (J), più antica. Qui Dio è descritto con tratti marcatamente antropomorfi: plasma l’uomo dalla polvere, soffia nelle sue narici, passeggia nel giardino “alla brezza del giorno”. È una narrazione eziologica, che mira a spiegare le origini del mondo umano: il lavoro, il matrimonio, la sofferenza, la morte.

Presentare queste due imponenti costruzioni teologiche come semplici “versioni” alternative della stessa “trama” è un’operazione di appiattimento che Cazzullo compie sistematicamente. L’autore ignora il dato più significativo: la Bibbia non è un testo monolitico, ma il risultato di un complesso processo redazionale che ha scelto di accostare tradizioni diverse, spesso in tensione tra loro, senza tentare di armonizzarle. Il redattore finale del Pentateuco non ha scartato una versione in favore dell’altra; le ha poste in un dialogo perenne. La tensione irrisolta tra un Dio trascendente che crea con la parola e un Dio immanente che si sporca le mani con la terra è il cuore pulsante della teologia biblica. Cazzullo, riducendo questa polifonia a una scelta stilistica, trasforma un profondo dibattito teologico in un aneddoto letterario, perdendo così il senso stesso della composizione del testo sacro.

L’Alleanza (Berit) come sceneggiatura

La narrazione di Cazzullo del patto tra Dio e Abramo in Genesi 15 è emblematica del suo metodo. L’autore si sofferma sulla potenza scenica dell’episodio, descrivendolo come “una pagina evocativa, di una potenza straordinaria, che inquieta e insieme rasserena”. L’attenzione è catturata dagli elementi visivi e drammatici: Abramo colto da un “misterioso torpore”, Dio che passa “nell’oscurità della notte sotto forma di fuoco”, un “braciere fumante e una fiaccola ardente” che sfilano tra i cadaveri degli animali sacrificati. La scena è potente, quasi cinematografica, ma la sua interpretazione rimane confinata all’impatto emotivo.

Questo approccio, tuttavia, svuota il concetto di Alleanza (Berit) del suo denso spessore teologico, giuridico e storico. Il termine ebraico Berit non è un generico “patto”, ma un concetto tecnico che modella l’intera relazione tra Dio e Israele. Gli studiosi hanno da tempo evidenziato come la struttura delle alleanze bibliche riprenda quella dei trattati di vassallaggio del Vicino Oriente Antico, con le loro clausole, i giuramenti e le maledizioni in caso di inadempienza. Il rito descritto in Genesi 15, in cui Dio passa da solo tra gli animali divisi, non è solo una scena “magica”, ma un atto giuridico di auto-maledizione: Dio impegna se stesso, giurando di subire la stessa sorte degli animali qualora venisse meno alla sua promessa. È un’affermazione radicale della fedeltà divina.

Inoltre, l’esegesi biblica distingue nettamente tra l’alleanza promissoria e unilaterale, come quella con Noè e Abramo (dove è Dio a impegnarsi), e l’alleanza sinaitica, che è bilaterale e condizionata all’obbedienza di Israele alla Legge. Questa distinzione è fondamentale per comprendere lo sviluppo della teologia biblica.

Focalizzandosi esclusivamente sull’aspetto “suggestivo” della scena, Cazzullo tratta l’Alleanza come un evento spettacolare all’interno della trama, anziché riconoscerla per quello che è: la struttura portante della trama stessa. La Berit è la cornice teologica che definisce l’identità di Israele come popolo, che fonda la Legge mosaica e che informa tutta la successiva predicazione profetica. Ridurla a una “pagina evocativa” equivale a scambiare l’architettura di un edificio per un suo pregevole affresco. È un’operazione di de-teologizzazione che rende la narrazione più scorrevole e avvincente, ma teologicamente vuota e, in definitiva, fuorviante.

Il sacrificio di Isacco (akedah): suspense al posto della vertigine teologica

Nell’affrontare l’episodio del sacrificio di Isacco (Genesi 22), noto nella tradizione ebraica come akedah (“la legatura”), Cazzullo adotta la prospettiva di un narratore di thriller psicologici. La sua analisi si concentra sulla tensione drammatica: la “docilità” di Abramo è un “mistero”, la sua risposta a Isacco (“Dio stesso si provvederà l’agnello”) è una “bugia, che è anche una speranza”, e il culmine del racconto è descritto con una sequenza di frasi brevi e cariche di suspense: “Il padre stende la mano. Afferra il coltello. Sta per vibrare il colpo mortale”. L’intervento dell’angelo è il classico deus ex machina che risolve la tensione e conduce al lieto fine. L’episodio viene letto come una prova di fede estrema, che Cazzullo paragona alla crocifissione, notando però che “la storia di Abramo però finirà in modo diverso”.

Questo approccio narrativo, seppur efficace nel coinvolgere il lettore, elude completamente la vertigine teologica e filosofica che questo testo ha generato per millenni. La domanda fondamentale posta dal racconto non è “come andrà a finire?”, ma “che tipo di Dio è quello che comanda a un padre di uccidere il proprio figlio?”. Søren Kierkegaard, in Timore e tremore, ha visto nell’obbedienza di Abramo una “sospensione teleologica dell’etica”: un atto di fede che va oltre la morale umana e si confronta con l’assurdità di un comando divino incomprensibile. Non è un test di lealtà, ma un salto nell’abisso della fede.

Letture più contemporanee, come quelle del filosofo Slavoj Žižek, spingono la radicalità dell’interpretazione ancora più in là, suggerendo che nell’Akedah si riveli un Dio non-tutto, un Dio che mette alla prova non solo Abramo, ma se stesso, rivelando una sconcertante arbitrarietà e un’oscurità al cuore del divino.

Cazzullo, invece, addomestica questo scandalo. Trasformando la storia in una prova con ricompensa finale, offre al lettore una teodicea a buon mercato, un modo per giustificare l’azione di Dio secondo canoni umani di razionalità e bontà. Il Dio che emerge dalla sua narrazione è un padre severo ma giusto, che alla fine si rivela ragionevole. Il Dio del testo biblico, al contrario, è radicalmente Altro, una volontà incomprensibile e terrificante che sfida ogni nostra categoria morale. Offrendo una risoluzione consolatoria, Cazzullo rimuove la spina nel fianco del racconto, quella che ha costretto generazioni di credenti e non credenti a interrogarsi sulla natura stessa di Dio e della fede.

L’addomesticamento dello acandalo – Violenza, sofferenza e lieto fine

Lo sterminio (hērem) come metafora inoffensiva

Di fronte alle pagine più violente della conquista di Canaan, in particolare alla pratica dello sterminio votivo (in ebraico ḥērem), Cazzullo adotta una strategia retorica difensiva e pacificatoria. Pur riconoscendo che questi sono i racconti “che ci lasciano più sgomenti” e che descrivono “un Dio quasi feroce”, offre immediatamente al lettore una via di fuga interpretativa. Sostenendo che “la Bibbia non va presa alla lettera”, liquida i massacri come “metafore” e come una “allegoria della lotta tra il bene e il male”. Per avvalorare questa lettura, menziona genericamente “biblisti e storici moderni”, senza però entrare nel merito delle loro complesse argomentazioni, né citare nomi o scuole di pensiero specifiche.

Questo approccio elude la complessità del problema teologico e storico. Il concetto di ḥērem non è una semplice allegoria, ma un elemento centrale della teologia deuteronomistica, la corrente di pensiero che ha plasmato i libri dal Deuteronomio ai Re. In questa visione, la conquista non è un racconto metaforico, ma un atto teologico-politico fondamentale: la purificazione della Terra Promessa da ogni forma di idolatria, considerata l’unica garanzia per la fedeltà di Israele all’Alleanza e, quindi, per la sua sopravvivenza.

D’altra parte, correnti teologiche moderne come la Teologia della Liberazione leggono l’Esodo e la Conquista non come eventi da spiritualizzare, ma come paradigmi concreti di una liberazione politica e sociale degli oppressi. In questa prospettiva, la violenza, pur problematica, è inscritta in una lotta storica per la giustizia. Un’ulteriore chiave di lettura è offerta da Walter Brueggemann e la sua teoria dell’Immaginazione Profetica. Secondo Brueggemann, i testi sulla violenza non sono né cronache da imitare letteralmente, né allegorie da svuotare di concretezza. Sono potenti atti linguistici che criticano la “coscienza regale” – l’ideologia del potere, dell’abbondanza e dell’oppressione – e immaginano una realtà alternativa fondata sulla giustizia radicale di YHWH.

La soluzione “metaforica” di Cazzullo è una scorciatoia intellettuale. Invece di confrontarsi con la sfida di un testo che presenta un Dio “guerriero” e una violenza sacralizzata, egli preferisce negare la letteralità del testo stesso. Un approccio critico non nega la durezza dei racconti, ma si interroga sul suo significato: perché gli autori biblici hanno rappresentato Dio in questo modo? Quale funzione politica e teologica aveva questa rappresentazione nel suo contesto originario? L’approccio di Cazzullo è rassicurante ma intellettualmente debole, perché impedisce di vedere come la Bibbia stessa sia un campo di battaglia teologico, dove diverse e contrastanti immagini di Dio sono in perenne tensione.

Giobbe e il dolore con risarcimento

Il trattamento riservato al Libro di Giobbe è un altro esempio lampante del metodo riduzionista di Cazzullo. La storia è presentata come il dramma dell’uomo giusto che, colpito da sventure immeritate, osa sfidare Dio per poi essere premiato. Il culmine emotivo e narrativo, nella lettura di Cazzullo, è il lieto fine: “il Signore raddoppia quello che Giobbe aveva perduto”, e la morale della favola è che la sofferenza è una prova che, se sopportata con fede, conduce a una ricompensa ancora maggiore.

Questa interpretazione, sebbene popolare, tradisce completamente il nucleo sovversivo del testo. Il Libro di Giobbe è una critica feroce e radicale alla teologia tradizionale della retribuzione, quella sostenuta con ottusa certezza dai tre amici di Giobbe, secondo cui la sofferenza è sempre e solo la giusta punizione per un peccato. Giobbe non chiede un risarcimento danni; la sua è una disperata richiesta di senso e di giustizia di fronte a un dolore che appare assurdo.

La risposta di Dio, che parla dal turbine nei capitoli 38-41, non è una spiegazione. Dio non svela il perché della sofferenza di Giobbe. Al contrario, sommerge Giobbe con una serie di domande retoriche sulla creazione e sul governo del cosmo, evidenziando l’incommensurabile distanza tra la logica limitata dell’uomo e la sapienza inaccessibile di Dio. La vera “risposta” non è un’informazione, ma un’esperienza: l’incontro diretto con il mistero divino.

Molti esegeti ritengono che l’epilogo in prosa, con la restituzione raddoppiata dei beni e dei figli, sia un’aggiunta redazionale successiva. Questa cornice narrativa avrebbe lo scopo di “addomesticare” la radicalità del poema originale, riconducendolo proprio a quella logica della retribuzione che il cuore del libro aveva demolito. Cazzullo, scegliendo di enfatizzare questo lieto fine, privilegia la versione consolatoria e ignora la portata rivoluzionaria del testo. Il vero Giobbe non trova pace nel riavere le sue ricchezze, ma nell’aver finalmente “visto” Dio (“Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto”, Giobbe 42,5). La sua è una vittoria epistemologica e spirituale, non economica. Optando per il lieto fine materiale, Cazzullo offre una versione “feel-good” del libro, trasformando una delle opere più profonde e teologicamente destabilizzanti della letteratura mondiale in una semplice parabola edificante.

La Bibbia come prodotto culturale – Analisi di un successo editoriale

Il metodo Cazzullo: lo storytelling come semplificazione

L’approccio di Aldo Cazzullo alla Bibbia è un esempio paradigmatico di storytelling applicato alla divulgazione culturale. L’autore intesse la sua parafrasi del testo sacro con una fitta rete di riferimenti volti a creare un ponte di familiarità con il lettore contemporaneo. Si spazia dall’aneddotica personale (la malattia del padre, il matrimonio della bisnonna) ai paragoni con i classici della letteratura mondiale (da Melville a Cervantes, da Fenoglio a Tolstoj), dal cinema (da Steven Spielberg a Charlton Heston) alla musica pop (da Leonard Cohen a Franco Battiato), fino a costanti incursioni nell’attualità (da Elon Musk alla guerra in Ucraina, dal conflitto israelo-palestinese al CERN).

La funzione di questa tecnica è chiara: rendere il testo biblico “familiare”, “contemporaneo” e “attuale”. Tuttavia, se analizzata criticamente, questa strategia rivela un profondo paradosso. La ricerca sulla pedagogia e sulla psicologia della comprensione del testo dimostra che l’apprendimento profondo e lo sviluppo del pensiero critico non avvengono eludendo le difficoltà, ma fornendo gli strumenti per superarle. Un testo complesso, come la Bibbia, richiede al lettore uno sforzo attivo: decodificare un lessico distante, districare una sintassi non lineare, ricostruire nessi logici impliciti, fare inferenze, confrontarsi con un orizzonte culturale e concettuale “altro”. È proprio in questo sforzo che risiede il valore formativo della lettura.

Il metodo Cazzullo opera in direzione diametralmente opposta. Anziché fornire al lettore le chiavi per decifrare la complessità, la elimina a monte. Offre un prodotto “pre-digerito” , una narrazione addomesticata in cui le asprezze del testo originale sono smussate, le ambiguità risolte e le contraddizioni appianate. Il lettore non è chiamato a un lavoro di interpretazione, ma a un consumo passivo di una storia già confezionata, resa appetibile da continui ammiccamenti alla cultura di massa. In questo senso, l’operazione di Cazzullo non rende la Bibbia più accessibile; la sostituisce con un suo surrogato semplificato, impedendo di fatto un vero e autentico incontro con il testo.

Il mercato della nostalgia spirituale

Il notevole successo commerciale de Il Dio dei nostri padri non può essere compreso appieno senza collocarlo nel più ampio contesto del mercato editoriale e dei consumi culturali contemporanei. Il libro intercetta una domanda crescente per tematiche spirituali, che si manifesta però al di fuori dei canali confessionali tradizionali, in una chiave che potremmo definire “pop” o laica. In questo scenario, l’opera di Cazzullo si rivela un prodotto perfettamente calibrato, che sfrutta abilmente il meccanismo della “nostalgia consumption”.

Il titolo stesso, Il Dio dei nostri padri, è una potente leva emotiva. Evoca un passato idealizzato, un’epoca di certezze e valori condivisi , contrapposta a un presente percepito come frammentato e privo di punti di riferimento. Il libro offre al lettore secolarizzato un modo per riconnettersi con le “radici della nostra cultura” e con un patrimonio di storie fondative, senza però richiedere l’onere dell’adesione a un credo o la fatica di un approfondimento intellettuale. È un’operazione di recupero che, come nota Grafton Tanner, trasforma il passato in un bene di consumo confortevole e rassicurante.

In una società “liquida”, per usare la celebre metafora di Zygmunt Bauman, dove le grandi narrazioni collettive sono entrate in crisi, figure come Cazzullo assumono il ruolo di “interpreti”. Essi non propongono nuove visioni del mondo, ma traducono un patrimonio culturale complesso in un formato consumabile e facilmente assimilabile.

Il Dio dei nostri padri può essere letto come un’efficace operazione di “re-branding” della Bibbia per il mercato contemporaneo. Ne mantiene l’aura di “grande classico” e l’autorità culturale, ma la spoglia degli elementi più esigenti, problematici o semplicemente ostici. Il risultato è una “feel-good history” , una storia che conferma le aspettative del lettore e ne soddisfa il bisogno di conforto nostalgico, piuttosto che sfidarne le certezze.

Il Dio dei padri vs. il Dio della Bibbia

L’esito finale dell’approccio di Cazzullo è la presentazione di un Dio addomesticato. Il Dio che emerge dalle sue pagine, pur con i suoi scatti d’ira e le sue decisioni talvolta terribili, è in ultima analisi una figura comprensibile, una “voce paterna, che viene da lontano e lontano va”. Le sue azioni, anche le più dure, sono inserite in una logica narrativa coerente, quasi familiare, che le rende spiegabili all’interno della trama del “grande romanzo”.

Questa rappresentazione si pone in netto contrasto, ad esempio, con una delle categorie fondamentali per la comprensione dell’esperienza religiosa nella sua declinazione biblica: il “numinoso”. Coniato dal teologo Rudolf Otto nel suo saggio Il Sacro, il termine descrive l’essenza irriducibile dell’esperienza del sacro come mysterium tremendum et fascinans: l’incontro con una potenza “totalmente altra”, che atterrisce e al contempo affascina, che sfugge alle categorie della ragione e della morale umana.

La Bibbia è costellata di queste irruzioni del numinoso. Non sono semplici episodi della trama, ma momenti di rottura che sconvolgono l’ordine e rivelano la distanza incolmabile tra l’umano e il divino. Si pensi al roveto ardente (Esodo 3), dove a Mosè viene ordinato di togliersi i sandali perché il suolo è santo; alla terrificante teofania del Sinai (Esodo 19), tra tuoni, lampi e fumo; alla visione di Isaia nel tempio (Isaia 6), che lo porta a gridare “Ohimè! Io sono perduto”; o alla stessa risposta di Dio a Giobbe dal turbine (Giobbe 38), che non spiega ma schiaccia con la sua maestà cosmica.

L’operazione di Cazzullo consiste in una sistematica “desacralizzazione” del testo. Inquadrando la Bibbia nella struttura di un “romanzo”, egli la costringe entro un genere che per sua natura esige coerenza, sviluppo dei personaggi e risoluzione narrativa. Questo esclude a priori l’irruzione dell’incomprensibile e del totalmente altro. Il “Dio dei nostri padri” è un dio prêt-à-porter, le cui azioni possono essere narrate e comprese. Il Dio della Bibbia, in molti dei suoi passaggi più potenti, è un’esperienza del sacro che sfida e manda in frantumi ogni tentativo di addomesticamento narrativo.

Conclusione: oltre il romanzo, la sfida del testo

In conclusione, Il Dio dei nostri padri di Aldo Cazzullo, pur presentandosi come un invito alla riscoperta di un testo fondamentale della nostra cultura, si rivela essere non tanto un’introduzione alla Bibbia, quanto un suo simulacro. Attraverso un abile uso dello storytelling e un costante richiamo a un immaginario pop e nostalgico, l’autore sostituisce la ruvida e stratificata complessità del testo sacro con una narrazione lineare, consolatoria e, in ultima analisi, superficiale. L’operazione, legittima sul piano commerciale e di successo su quello editoriale, si dimostra intellettualmente e teologicamente problematica, poiché appiattisce le tensioni, addomestica gli scandali e neutralizza la potenza sovversiva che caratterizza molte delle pagine bibliche.

Il valore di un testo classico, come osservava correttamente Umberto Eco, risiede proprio nella sua capacità di resistere alla semplificazione e di richiedere uno sforzo interpretativo al lettore. Un’opera è “aperta” perché sollecita una continua “cooperazione interpretativa”, un dialogo attivo che non si accontenta di risposte facili. La vera divulgazione, in questo senso, non consiste nell’eliminare la difficoltà, ma nel fornire al lettore gli strumenti culturali, storici e critici per affrontarla, perdersi nei suoi labirinti e uscirne trasformato.

L’approccio di Cazzullo, al contrario, offre una scorciatoia che evita la fatica del viaggio. Il suo libro non è una mappa per esplorare il territorio impervio della Bibbia, ma una cartolina patinata che ne mostra solo i panorami più gradevoli. L’invito, dunque, non è a non leggere Cazzullo, ma a leggerlo criticamente, con la piena consapevolezza della distanza che separa la sua narrazione dalla ricchezza inesauribile del testo originale. L’auspicio finale è quello di un ritorno alla Bibbia stessa, a una lettura che non tema la complessità, l’ambiguità e la natura spesso radicale e sovversiva delle sue pagine. È solo in questa sfida, in questo corpo a corpo con il testo, che si può sperare di udire ancora la sua voce capace di interpellare l’uomo di ogni tempo.

Grazie per il suo preziosissimo commento .” ..perdersi nei suoi labirinti e uscirne trasformato”

È quello che cerco( nelle mie letture ,ahimè, disordinate)

e i suoi commenti mi aiutano sempre

Sono certamente d’accordo con molte delle critiche al libro di Cazzullo (già ne feci un breve riassunto scrivendo direttamente all’autore, che rispose al mio messaggio). Detto questo nessuno è stato capace/ha voluto impegnarsi in una operazione editoriale sulla Bibbia che arrivasse a centinaia di migliaia di persone facendo una proposta culturale scientificamente seria, ma non troppo tecnica. Adriano Virgili è impegnato da anni in merito. Dal 2003, l’Associazione Biblica della Svizzera Italiana (www.absi.ch – canale Youtube “Associazione Biblica della Svizzera Italiana “) cerca di.operare in questa direzione. Uniamo le forze e vediamo non soltanto di criticare Cazzullo, ma di raggiungere tante persone in modo migliore. Grazie!

Non entro nel merito del soggetto-oggetto della recensione di Virgili, che a sua volta merita giusti approfondimenti per correttezza nei confronti dello stesso Virgili, sempre esaustivo ad ogni domanda. Tuttavia, se Aldo Cazzullo è riuscito a far leggere anche solo a una persona il testo sacro, a incuriosirla e a spingerla ad esplorare quanto nel corso dei secoli si è sviluppato attorno alla Bibbia, per me ha già avuto successo. Ma c’è anche un interrogativo che mi attraversa dopo aver letto anche i commenti : “Siamo consapevoli di saperne più degli altri soprattutto se gli “altri” si definiscono già in antitesi dei non biblisti? Quando si entra in dialogo con la Bibbia il cammino si fa personale, perché la Scrittura non è un sapere da accumulare ma un incontro che interpella, trasforma e porta anche ad approfondimenti storici, etici, morali , spirituali, personali e tanto altro.

Articolo apprezzabile, sono grata all’autore che mi ha aperto orizzonti sconosciuti riguardo alla lettura della Bibbia (benché io sia credente e praticante da sempre, ora quasi ottuagenaria). Tuttavia mi sembra che una critica così stroncante dell’opera di Cazzullo non sia opportuna. L’interpretazione del testo biblico, dalla catechesi dell’infanzia alla consueta omiletica contemporanea, è molto più vicina a quella di Cazzullo che a quella di Virgili. E siamo tutti vivi e rispettosi riguardo al testo sacro, così come ci è stato tramandato, con tanto di strafalcioni interpretativi e conseguenti dubbi e perplessità. Ci sono diversi livelli di conoscenza. Ben venga, in un contesto scristianizzato e profondamente ignorante della storia sacra come mai nei secoli passati, un testo divulgativo accattivante! Poi ci sarà tempo di approfondire. Se ci sarà la voglia di ricercare: e questa narrazione può accendere la scintilla, che invece dal nulla non può nascere.