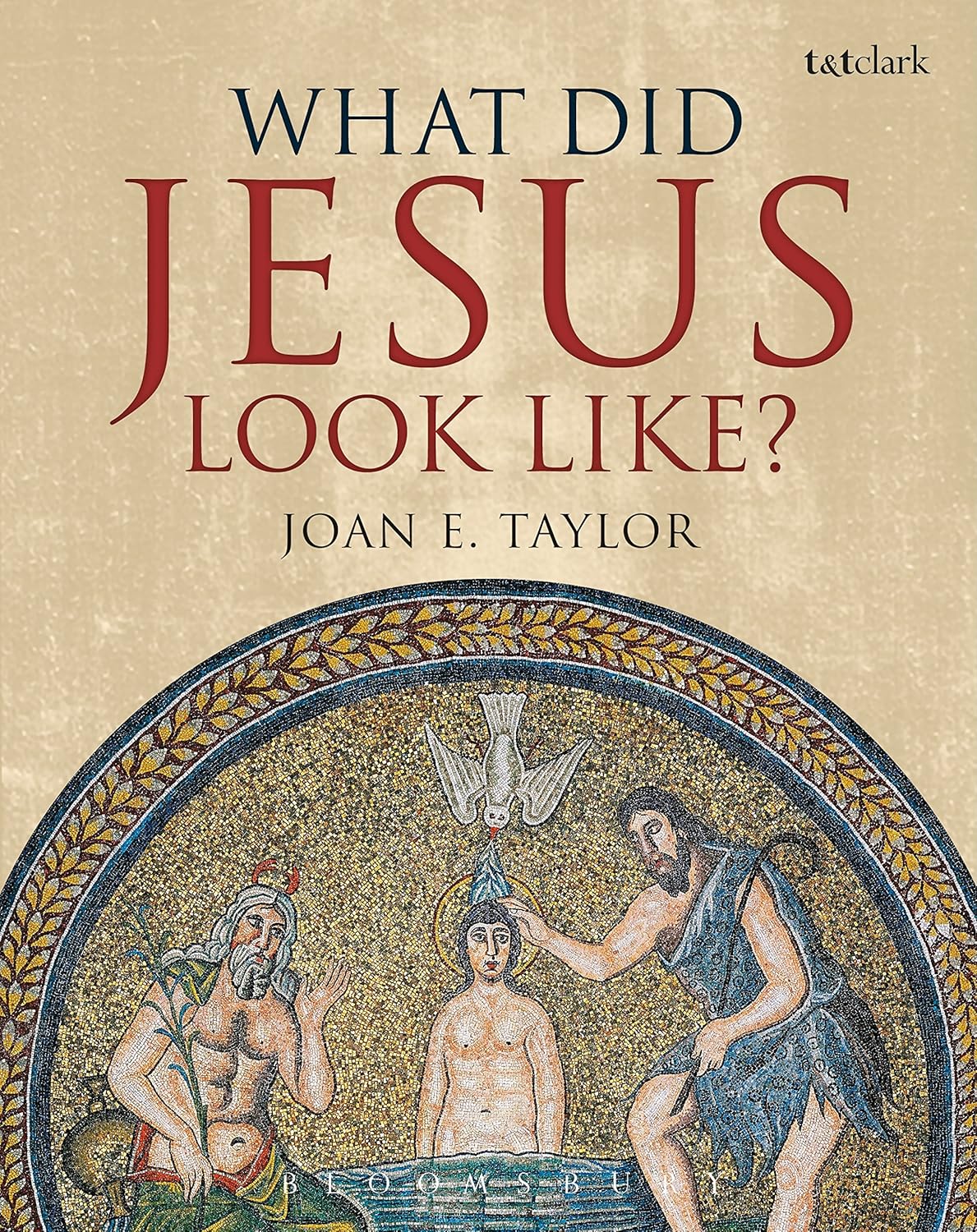

- Titolo completo: What Did Jesus Look Like?

- Autrice: Joan E. Taylor

- Editore: T&T Clark (marchio di Bloomsbury Publishing)

- Data di pubblicazione: 22 Febbraio 2018

- Lingua: Inglese

- ISBN-13: 978-0567671702

Nel suo affascinante e meticoloso volume, What Did Jesus Look Like? (Che aspetto aveva Gesù?), la storica Joan E. Taylor, professoressa al King’s College di Londra, affronta una delle domande più intriganti e apparentemente irrisolvibili della storia occidentale. Il volto di Gesù è forse il più riprodotto e riconosciuto nella storia dell’arte, un’icona universale che appare su ogni tipo di supporto, dalle tele dei grandi maestri agli oggetti della cultura popolare. Eppure, come Taylor sottolinea fin dalle prime pagine, questa onnipresenza visiva poggia su un paradosso fondamentale: il Nuovo Testamento, la fonte primaria sulla sua vita e il suo messaggio, non offre alcuna descrizione del suo aspetto fisico (p. 1). Non una parola sul colore dei suoi occhi o dei suoi capelli, sulla sua statura o sui suoi lineamenti. Questo silenzio è ancora più sorprendente se si considera il contesto letterario dell’epoca. I vangeli, per molti aspetti, rientrano nel genere della biografia antica (bios), un genere in cui la descrizione fisica del protagonista era spesso un elemento fondamentale. Per gli antichi, la fisiognomica – la disciplina che pretendeva di dedurre il carattere interiore dai tratti esteriori – era considerata una scienza valida (p. 10). Descrivere l’aspetto di un imperatore o di un filosofo non era un mero vezzo estetico, ma un modo per comunicarne la grandezza, il carisma o la saggezza. Il fatto che i vangeli omettano completamente questo aspetto per la loro figura centrale è, quindi, una scelta deliberata e significativa. Il libro di Taylor è un’indagine avvincente, quasi poliziesca, che si propone di colmare questo vuoto, non inventando risposte, ma setacciando duemila anni di arte, leggende, testi apocrifi, reliquie e, infine, le più recenti scoperte archeologiche per tentare di ricostruire un’immagine del Gesù storico che sia il più fedele possibile alla realtà del suo tempo e del suo luogo: un ebreo della Palestina del I secolo.

La decostruzione di un’icona

L’autrice inizia il suo viaggio smontando pezzo per pezzo l’immagine che tutti conosciamo: il “Gesù europeo”. Questo percorso di decostruzione è essenziale per liberare lo sguardo dalle incrostazioni della tradizione e preparare il terreno per una ricostruzione basata su prove storiche.

Il Gesù europeo e le sue origini medievali

Nel secondo capitolo, “The European Jesus”, Taylor analizza l’iconografia standardizzata del Cristo con la pelle chiara, i capelli castani lunghi e ondulati, la barba curata e le vesti fluenti (p. 15). Questa immagine, che domina l’arte occidentale e, per estensione, l’immaginario globale, non ha alcun fondamento storico. L’autrice ne rintraccia una delle fonti testuali più influenti in un celebre falso medievale: la cosiddetta Lettera di Lentulo (pp. 16-17). Questo scritto, spacciato per un resoconto di un ufficiale romano di nome Lentulo al Senato di Roma, apparve in Europa nel tardo XIV secolo e divenne immensamente popolare. La lettera è piena di imprecisioni storiche: il titolo di Lentulo, praeses (governatore), è anacronistico per la Giudea del I secolo, e alcune versioni della lettera sono indirizzate all’imperatore sbagliato, Ottaviano Augusto invece di Tiberio (p. 17). Essa descrive un Gesù “di nobile statura”, con “capelli del colore della nocciola non ancora matura”, lisci fino alle orecchie e poi più scuri e lucenti, con una scriminatura in mezzo “secondo l’usanza dei nazareni” (un’errata associazione con i nazirei, che portavano i capelli lunghi), una fronte liscia e un volto senza rughe, con una barba folta e biforcuta (p. 17).

Questa descrizione, sostiene Taylor, non ha nulla a che vedere con i canoni della fisiognomica antica, ma corrisponde perfettamente all’ideale estetico tardo medievale e rinascimentale. Fornisce un modello visivo preciso per i pittori, come si può vedere in opere quali il Salvator Mundi di Leonardo da Vinci (p. 19), che sembra quasi una traduzione pittorica della lettera. Questo testo, inoltre, servì a promuovere un’immagine di Gesù decisamente non ebraica, contribuendo a un processo secolare di “arianizzazione” della sua figura, che sarebbe culminato nelle teorie razziali del XIX e XX secolo che cercavano di negare la sua etnicità semitica, ipotizzando origini galilaiche “gentili” (pp. 22-23). Taylor smonta queste teorie sulla base di solide prove archeologiche e letterarie che confermano il carattere profondamente ebraico della Galilea del I secolo (p. 23). A questa tradizione si aggiunse, intorno al 1492, la leggenda del cosiddetto “Vernicle di Smeraldo”, una gemma con il profilo di Cristo che si diceva fosse stata donata a Papa Innocenzo VIII dal sultano turco Bayezid II (p. 20). Taylor avanza l’affascinante ipotesi che la gemma originale potesse essere un intaglio romano del III secolo raffigurante i profili affrontati degli imperatori Settimio Severo e Caracalla, entrambi barbuti, la cui immagine fu reinterpretata secoli dopo come quella di Cristo e Paolo (pp. 21-22). La persistenza di questa immagine europea, incarnata nel XX secolo dalla celeberrima Testa di Cristo di Warner Sallman (p. 24), dimostra quanto sia difficile sradicare un’icona culturale, anche quando la sua falsità storica è stata ampiamente dimostrata.

Leggende e reliquie: la Veronica, il Mandylion e la Sacra Sindone

Se la Lettera di Lentulo è un falso palese, cosa dire delle innumerevoli reliquie che per secoli hanno preteso di conservare il “vero volto” di Cristo? Taylor dedica due capitoli centrali (il terzo e il quarto) a un’analisi meticolosa delle più celebri immagini “acheropite” (cioè, “non fatte da mano d’uomo”).

Il capitolo sulla leggenda della Veronica è un capolavoro di filologia e storia delle tradizioni. La storia della pia donna che asciuga il volto di Gesù sulla via della croce, ricevendone in cambio l’impronta miracolosa, non compare in alcun vangelo (p. 28). Taylor ne ricostruisce la complessa evoluzione a ritroso. La leggenda, nella sua forma più nota, si consolida solo intorno al XIII-XIV secolo, collegandosi ai pellegrinaggi sulla Via Dolorosa a Gerusalemme (p. 34). Tuttavia, l’autrice rintraccia le sue radici in testi latini molto più antichi, come la

Cura Sanitatis Tiberii e la Vindicta Salvatoris (VII-VIII secolo), dove una donna di nome Veronica (probabile latinizzazione del nome greco Berenice, che a sua volta richiama per assonanza il latino vera icona, “vera immagine”) possiede un ritratto di Gesù che usa per guarire l’imperatore Tiberio (pp. 30-31). In queste versioni più antiche, l’immagine non è un’impronta miracolosa della Passione, ma un ritratto dipinto quando Gesù era ancora in vita, durante il suo ministero in Galilea. In alcune versioni successive, come quella riportata nella Legenda Aurea, la leggenda si arricchisce di un ulteriore elemento miracoloso: è Gesù stesso che, incontrando Veronica mentre si reca da un pittore, prende il panno e vi imprime il suo volto per risparmiarle il viaggio (p. 31).

Un’intuizione particolarmente pregevole di Taylor è individuare l’origine ultima della leggenda in un monumentale equivoco storico. Lo storico del IV secolo, Eusebio di Cesarea, descrive nella sua Storia ecclesiastica un gruppo scultoreo in bronzo a Paneas (Cesarea di Filippo) che, a suo dire, rappresentava Gesù mentre guariva l’emorroissa (p. 38). La statua raffigurava un uomo in piedi che tende la mano a una donna inginocchiata. Eusebio non nomina la donna, ma testi successivi la identificano come Berenice. Taylor, analizzando l’iconografia, dimostra in modo convincente che la statua non raffigurava affatto Gesù, ma era un comune ex-voto pagano dedicato al dio guaritore Asclepio e a sua figlia Igea, probabilmente commissionato dalla regina Berenice, sorella di Erode Agrippa II, che risiedeva proprio a Paneas (pp. 38-40). Una statua pagana fu dunque “cristianizzata” dall’interpretazione popolare; quando la statua andò perduta, la leggenda di “Berenice/Veronica” e della sua immagine di Cristo sopravvisse, trasferendosi da una scultura in bronzo a un ritratto dipinto su tela, e infine a un’impronta miracolosa sul sudario della Passione (pp. 41-42). Interessante notare, come fa Taylor, che la mistica del XIV secolo Giuliana di Norwich, descrivendo le sue visioni, paragona il volto sofferente di Cristo al “santo Vernicle di Roma”, specificando che il suo colorito era “bruno e nero” (p. 36), un dettaglio che suggerisce un’origine bizantina dell’icona, più che nord-europea.

Il quarto capitolo, “Jesus’ Self-Portrait: Acheropitae”, allarga lo sguardo ad altre presunte immagini miracolose. Taylor esamina l’Acheropita del Laterano, un’icona romana che mostra un Cristo in trono, glorificato, la cui origine miracolosa (dipinta dagli angeli) fu progressivamente dimenticata a favore di un’attribuzione a San Luca (pp. 44-46). Analizza poi il più famoso Mandylion di Edessa, il telo con cui Gesù si sarebbe asciugato il volto lasciandovi la sua immagine per inviarla al re Abgar (p. 48). Anche in questo caso, la ricerca filologica rivela un’evoluzione: le versioni più antiche della leggenda di Abgar, riportate da Eusebio e dalla pellegrina Egeria nel IV secolo, parlano di uno scambio di lettere tra Gesù e il re, non di un’immagine (pp. 50-52). Il ritratto, inizialmente descritto come un’opera di un pittore di corte, divenne “acheropita” solo in versioni successive della leggenda, probabilmente per aumentare il prestigio della reliquia (p. 53). Taylor segue le tracce del Mandylion da Edessa a Costantinopoli, dove fu portato con grandi festeggiamenti nel 944, e ne ipotizza la probabile distruzione dopo il sacco della città nel 1204, confutando le teorie che lo identificano con altre reliquie successive (pp. 53-54).

Infine, l’autrice affronta la reliquia più celebre e controversa: la Sacra Sindone di Torino. Con grande lucidità, Taylor riassume le prove scientifiche che ne indicano un’origine medievale: la datazione al radiocarbonio (tra il 1260 e il 1390), il tipo di tessitura a spina di pesce 3/1 incompatibile con i tessuti del I secolo in Palestina, e l’analisi chimica dei pigmenti che rivela la presenza di ocra rossa e vermiglione, comuni nelle botteghe degli artisti medievali (p. 60). Ma l’argomento più forte, secondo Taylor, è di natura culturale e iconografica. La Sindone non ha alcun precedente storico prima del XIV secolo e la sua stessa concezione è estranea al mondo del I secolo, mentre è perfettamente in linea con la spiritualità tardo medievale (pp. 63-65). La devozione per le ferite di Cristo (i cosiddetti arma Christi), la meditazione sulla Passione e la pratica dell’imitazione fisica delle sofferenze di Gesù erano temi centrali nella pietà del XIV secolo, come testimoniano innumerevoli testi devozionali, come l’inno Salve Mundi Salutare, e opere d’arte (pp. 63-64). La Sindone, con la sua immagine dettagliata di un corpo torturato, è un prodotto di questa sensibilità. Non rappresenta un corpo avvolto secondo le usanze funerarie ebraiche del I secolo (che prevedevano l’uso di più bende e di un sudario separato per il volto), ma piuttosto l’impronta di un cadavere su un unico lenzuolo, un concetto che nasce dalla fusione del sindon (il lenzuolo funebre) e del sudarium (il panno per il sudore, legato alla leggenda della Veronica) (p. 60). Taylor arriva a ipotizzare uno scenario tanto macabro quanto culturalmente plausibile per la sua creazione: un’opera di “arte performativa” penitenziale, in cui il corpo di un uomo, ferito per imitare Cristo, fu usato per creare un’impronta su un telo trattato con sostanze chimiche, successivamente ritoccata con pigmenti (p. 66).

Leggere le immagini – i tipi iconografici del cristianesimo antico

Dopo aver smantellato le pretese di storicità delle reliquie, Taylor si dedica all’analisi delle più antiche rappresentazioni artistiche di Gesù, risalenti al III-VI secolo. L’autrice non cerca in esse un ritratto realistico, ma le interpreta come delle dichiarazioni teologiche che utilizzavano un vocabolario visivo comprensibile per gli uomini e le donne dell’Impero Romano. Identifica principalmente due grandi filoni iconografici, che spesso coesistevano e si fondevano.

Il primo tipo è il Cristo Cosmocratore, il “Signore dell’universo” (capitolo 5). Si tratta del Cristo maturo, con lunghi capelli e barba folta, vestito con abiti regali e seduto su un trono, come nel magnifico mosaico absidale di Santa Pudenziana a Roma (p. 70). Taylor dimostra come questa immagine non sia un tentativo di ritrarre il falegname di Nazaret, ma una rappresentazione del Cristo glorificato, il giudice della fine dei tempi. Ogni elemento è simbolico e attinge a piene mani dall’iconografia imperiale romana (come il gesto dell’adlocutio, la mano alzata dell’oratore) e, soprattutto, da quella delle grandi divinità pagane. Il Cristo barbuto e dai lunghi capelli riprende l’aspetto di Zeus/Giove, del dio guaritore Asclepio e, in modo particolare, del dio sincretico egizio-romano Serapide (pp. 72-76). Serapide, spesso raffigurato in trono con lunghe vesti, era un dio universale, guaritore e signore del cosmo. Rappresentare Cristo con le sue sembianze significava proclamare che Gesù non solo era potente come Serapide, ma che lo superava e lo sostituiva (p. 76).

Il secondo grande filone è quello del Gesù come “giovane dio”, il “Boy Wonder” (capitolo 6). In innumerevoli raffigurazioni, soprattutto nelle scene di battesimo e nei miracoli, Gesù appare come un giovane imberbe, dai capelli ricci e dall’aspetto a volte androgino (p. 83). Questa immagine, che può sembrare sorprendente oggi, era estremamente comune e precede persino quella del Cristo barbuto. Si trova negli affreschi delle catacombe, sui sarcofagi e nelle più antiche pitture della casa-chiesa di Dura Europos (III secolo) (pp. 99, 103-104). Anche questo tipo iconografico è intriso di teologia: il Cristo giovane simboleggia la nuova vita e la rinascita spirituale del battesimo. L’iconografia è mutuata da quella di divinità giovani e belle del pantheon greco-romano come Apollo, Hermes, Antinoo e soprattutto Dioniso (pp. 87-93). Dioniso, in particolare, condivideva con Gesù diversi tratti: nato da un dio e da una mortale, operatore di miracoli (come la trasformazione dell’acqua in vino), era un dio di salvezza e di estasi spirituale. Raffigurare Gesù come un giovane Dioniso, ma più sobrio e vestito, era un modo per comunicare la sua natura divina e miracolosa in un linguaggio visivo familiare (p. 91). Questo tipo iconografico si ritrova persino, in forma di caricatura, nel celebre graffito di Alexamenos, dove un devoto adora un Cristo crocifisso con la testa d’asino, un’allusione alle accuse pagane che legavano il dio degli ebrei al culto di un animale (pp. 106-107).

All’interno di queste due grandi categorie, Taylor identifica delle sottotipologie. Il “nuovo Mosè” (capitolo 7) è una variante del Gesù giovane che compie miracoli. La sua caratteristica distintiva è l’uso di una verga o di un bastone (rhabdos) (p. 114). L’autrice confuta l’interpretazione di questo strumento come una “bacchetta magica”, dimostrando che nessun mago antico è mai raffigurato con una bacchetta. Il bastone, invece, è l’attributo per eccellenza di Mosè, il più grande operatore di miracoli dell’Antico Testamento, come si vede chiaramente negli affreschi della sinagoga di Dura Europos. L’arte cristiana, specialmente nelle catacombe, metteva deliberatamente in parallelo le scene dei miracoli di Gesù (il risuscitamento di Lazzaro, la moltiplicazione dei pani) con quelle di Mosè (l’acqua che scaturisce dalla roccia), rappresentando entrambi con lo stesso bastone e con un aspetto simile, per sottolineare che Gesù era il profeta-taumaturgo preannunciato da Mosè (pp. 117-119).

Infine, l’autrice analizza il tipo del Gesù “filosofo” (capitolo 8). Questa immagine, che si sovrappone a quella del Cosmocratore per l’uso della barba e dei capelli lunghi, se ne distingue per il contesto (Gesù è un maestro tra i suoi discepoli, non un re in trono) e per l’abbigliamento (un semplice mantello da filosofo, il pallium o tribon, a volte indossato senza tunica, invece di abiti regali) (pp. 123-124). Taylor ricostruisce l’aspetto dei filosofi nell’antichità, notando come una certa trascuratezza (capelli e barba incolti) fosse un segno di dedizione al pensiero e di disprezzo per le vanità mondane (p. 143). Questa immagine di Gesù come saggio e maestro si affermò soprattutto dal IV secolo in poi, fondendosi progressivamente con quella del dio-re barbuto per creare l’iconografia bizantina standard che abbiamo ereditato (p. 138).

Dalle immagini ai testi e alle ossa – la ricostruzione storica

L’ultima parte del libro è la più audace e costruttiva. Abbandonata l’arte, che si è rivelata una fonte teologica più che storica, Taylor si rivolge ai testi e all’archeologia per tentare una vera e propria ricostruzione fisica.

“Brutto o trasandato?”: le testimonianze letterarie

Il capitolo 9 parte da una testimonianza fondamentale dello scrittore pagano del II secolo, Celso. Nel suo attacco al cristianesimo, Celso afferma che gli stessi cristiani dicevano che il corpo di Gesù era “piccolo, brutto e insignificante” (mikron kai duseides kai agenes) (p. 139). Origene, nel rispondere un secolo dopo, attribuisce questa affermazione a un’interpretazione cristiana di Isaia 53, il canto del “Servo sofferente” dove si dice che “non ha apparenza né bellezza” (p. 140). In effetti, Taylor mostra come, a partire dalla fine del II secolo, scrittori cristiani come Ireneo e Tertulliano iniziarono a usare proprio questo passo per sostenere che Gesù non fosse bello, in polemica con le teologie gnostiche e docetiste che gli attribuivano un corpo celeste e perfetto, e per sottolineare il paradosso dell’incarnazione e dell’umiliazione (p. 141). Questa idea di un “Gesù brutto” era dunque uno sviluppo teologico, probabilmente influenzato anche dal modello socratico, venerato da alcune sette cristiane come i carpocraziani che possedevano busti di Gesù accanto a quelli di Pitagora e Platone (pp. 143-144).

Tuttavia, Celso riporta anche un’altra informazione, che attribuisce a fonti ebraiche: Gesù era “un vagabondo… un reietto che si aggirava con il corpo vergognosamente trasandato” (p. 152). Qui, nota Taylor, non si parla di bruttezza congenita, ma di un aspetto incolto e trascurato, legato a uno stile di vita nomade e ai margini della società. Questa descrizione, che non deriva da Isaia 53, ha un sapore di maggiore autenticità storica e si sposa perfettamente con l’immagine di un filosofo cinico o di un saggio itinerante, ma anche con quanto i vangeli stessi lasciano intendere sullo stile di vita di Gesù (“le volpi hanno le loro tane… ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo”) (p. 152).

Carne e ossa: l’uomo medio della Giudea del I secolo

Il capitolo 10 è quello in cui la ricostruzione si fa più concreta. Se Gesù non era né straordinariamente bello né straordinariamente brutto, allora doveva avere un aspetto medio. Ma qual era l’aspetto di un uomo medio nella Giudea del I secolo? Grazie alla bioarcheologia e all’analisi di resti scheletrici provenienti da contesti coevi, Taylor può tracciare un profilo sorprendentemente dettagliato. La statura media di un maschio nella regione era di circa 166 cm (5 piedi e 5 pollici) (p. 158). Era dunque un uomo di statura media, non particolarmente alto.

Dal punto di vista etnico, Gesù era un ebreo della Giudea, discendente da popolazioni semitiche che abitavano l’area da millenni. L’analisi del DNA e degli scheletri antichi, confrontati con le popolazioni moderne, suggerisce che l’aspetto più simile a quello degli ebrei del I secolo sia quello degli attuali ebrei iracheni (p. 161). Questo significa che Gesù aveva con ogni probabilità la pelle olivastra/color miele, occhi marroni e capelli da castano scuro a neri (p. 161).

L’età di Gesù all’inizio della sua missione è indicata da Luca come “circa trent’anni” (p. 162). Taylor analizza le complesse cronologie dei vangeli, concludendo che questa stima è plausibile e che al momento della sua morte doveva avere tra i 30 e i 40 anni (p. 163).

Per quanto riguarda i capelli, l’autrice smonta definitivamente il mito dei capelli lunghi fino alle spalle. Nel mondo romano del I secolo, gli uomini portavano i capelli corti. I capelli lunghi erano considerati disonorevoli e effeminati, come afferma San Paolo (1 Cor 11,14), o erano un segno distintivo dei barbari (p. 126). L’unica eccezione era quella dei nazirei, che facevano un voto temporaneo di non tagliare i capelli, ma Gesù non era un nazireo, dato che beveva vino. I suoi capelli erano dunque corti, e la sua barba, sebbene probabile per un saggio ebreo, doveva essere anch’essa corta e curata in modo semplice, non lunga e fluente come quella di un filosofo greco o di un dio (pp. 164-167). Il suo aspetto generale era probabilmente quello di un uomo asciutto e muscoloso, forgiato dal lavoro manuale (era un tekton, un artigiano) e dalle continue camminate (p. 167).

Dalla testa ai piedi: vestire Gesù

L’ultimo passo della ricostruzione (capitolo 11) riguarda l’abbigliamento. Anche qui, l’autrice combina le scarse menzioni nei vangeli con le straordinarie scoperte di tessuti nelle grotte del deserto di Giuda. Gesù non indossava le lunghe vesti con cui viene sempre raffigurato. Queste, chiamate stolai, erano un segno di distinzione per l’élite dei dottori della legge, che Gesù stesso criticava per la loro ostentazione (p. 171).

Il suo abito base era una tunica corta (chiton) di lana, probabilmente non tinta (quindi di un colore naturale tra il bianco sporco e il marroncino), che arrivava appena sotto il ginocchio (p. 172). Il Vangelo di Giovanni aggiunge un dettaglio importante: la sua tunica era “senza cuciture (arrhaphos), tessuta tutta d’un pezzo dall’alto in basso” (Gv 19:23) (p. 186). Taylor, grazie alla sua profonda conoscenza della storia tessile, identifica questo tipo di tunica con la cosiddetta “tunica a sacco” di tipo egizio, un indumento molto semplice, fatto di un unico pezzo di stoffa piegato e cucito ai lati, tipico dell’abbigliamento infantile o degli strati più umili della popolazione. Indossare una tunica del genere era un segno di grande semplicità e di disinteresse per lo status sociale (p. 189).

Sopra la tunica, Gesù indossava un mantello (himation). Questo era un indumento distintivo ebraico, un tallith, un panno di lana rettangolare dotato ai quattro angoli di frange o nappe (tsitsith o kraspeda in greco) (pp. 180-181). È proprio il kraspedon del suo mantello che la gente cercava di toccare per essere guarita, come riportano i Vangeli (p. 180). È probabile che indossasse anche un secondo mantello più pesante per il freddo, dato che i soldati sotto la croce si dividono i suoi himatia (plurale) (p. 188). Ai piedi, portava dei semplici sandali di cuoio (soleae), del tipo ritrovato in abbondanza a Masada e a Qumran (p. 178).

Un volto ritrovato

Il ritratto finale che emerge dal libro di Joan E. Taylor è tanto radicale quanto storicamente fondato. Il Gesù della storia non assomigliava né al Cristo biondo e diafano della tradizione europea, né al re-dio glorioso dell’iconografia bizantina. Era, molto più semplicemente, un uomo del suo tempo. Un ebreo della Giudea, alto circa un metro e sessantasei, con la pelle olivastra, gli occhi e i capelli scuri e corti, probabilmente con una barba non particolarmente lunga e un fisico asciutto. Indossava abiti semplici e pratici: una tunica corta di lana grezza e un mantello con le frange prescritte dalla legge ebraica. Il suo aspetto non era notevole. Era “medio”, “ordinario”, e proprio per questo, conclude Taylor, i vangeli non si presero la briga di descriverlo (p. 194). La sua apparenza non era il messaggio. Tuttavia, il suo aspetto poteva diventare “disonorevole” e “trasandato” agli occhi dei suoi contemporanei non per una bruttezza innata, ma per una scelta deliberata: la trascuratezza di chi vive ai margini, di chi disprezza le convenzioni sociali e l’onore mondano. Il suo abbigliamento semplice, quasi infantile, e il suo aspetto incolto erano il riflesso esteriore del suo messaggio radicale di umiltà e di inversione dei valori.

What Did Jesus Look Like? è un’opera di eccezionale valore. Con una scrittura chiara e accessibile, ma supportata da una ricerca accademica impeccabile e multidisciplinare, Joan E. Taylor riesce a guidare il lettore in un viaggio affascinante attraverso duemila anni di storia, arte e cultura. Il libro non solo risponde alla sua domanda iniziale nel modo più scientificamente onesto possibile, ma riesce a fare qualcosa di ancora più profondo: ci restituisce l’umanità di Gesù, liberandolo dalle incrostazioni teologiche e culturali per riportarlo, con la sua “carne e le sue ossa” (p. 155), tra le polverose strade della Galilea del I secolo. Il ritratto finale, visualizzato anche in un dipinto commissionato dall’autrice (p. 197), è un’immagine potente e destabilizzante, che ci costringe a ripensare non solo un volto, ma l’uomo che quel volto rappresentava.

Per acquistare il volume: https://amzn.to/4neRkUw