Un Paolo per il grande pubblico, un problema per la storia

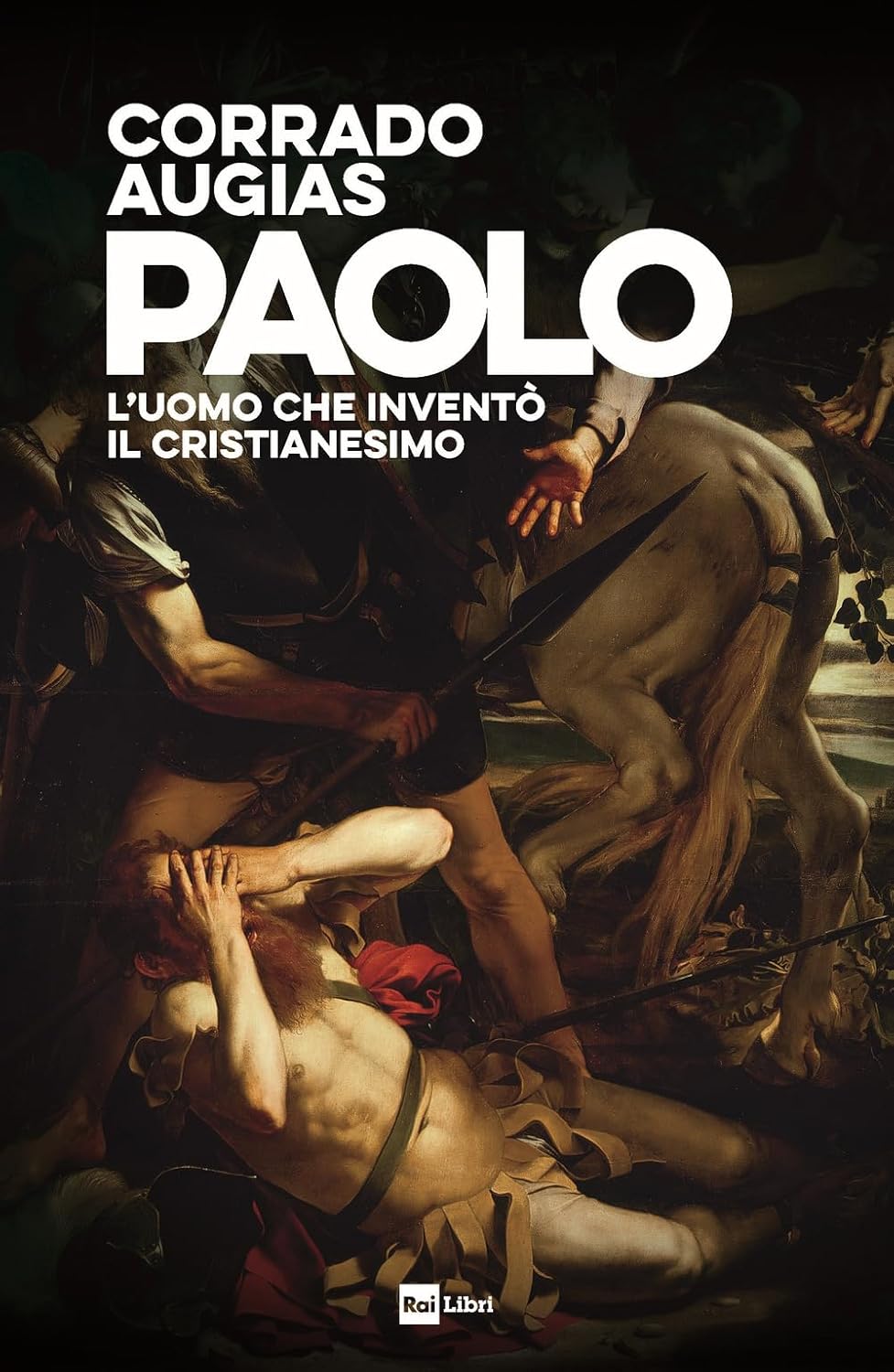

L’opera di Corrado Augias, Paolo: L’uomo che inventò il Cristianesimo (Rai Libri 2023), si inserisce in un filone di alta divulgazione che ha il merito indiscutibile di rendere accessibili al grande pubblico figure e temi di notevole complessità. La prosa è avvincente, la narrazione fluida e la capacità di sintesi dell’autore permette al lettore di seguire le intricate vicende dell’apostolo con un interesse che raramente i saggi accademici riescono a suscitare. Tuttavia, è proprio qui che si annida il problema fondamentale del volume. Questa recensione si propone di dimostrare come il libro, pur essendo una lettura piacevole e stimolante, presenti una ricostruzione storica e teologica di Paolo e del cristianesimo nascente che non è semplicemente datata, ma si pone in radicale e inconciliabile contrasto con i risultati consolidati della ricerca specialistica degli ultimi decenni.

L’analisi che segue si articolerà lungo quattro assi critici principali, anticipando fin da ora le conclusioni a cui si perverrà. In primo luogo, la tesi centrale del libro – Paolo come “inventore del cristianesimo” – è un anacronismo storiografico che ignora l’identità profondamente ebraica dell’apostolo e il contesto del giudaismo plurale e apocalittico in cui si mosse. In secondo luogo, l’intera cornice interpretativa del saggio è intrisa di un supersessionismo – la dottrina secondo cui il cristianesimo sia nato con l’idea di essere sostitutivo del giudaismo – che la storiografia moderna ha ampiamente decostruito e rigettato come una successiva invenzione teologica. Terzo, la rappresentazione del conflitto tra Paolo e la comunità di Gerusalemme è una caricatura che ripropone vecchi stereotipi polemici, ignorando la natura intra-giudaica del dibattito. Infine, la metodologia adottata da Augias, che privilegia la narrazione psicologizzante e la fusione acritica di fonti eterogenee, si scontra con i principi basilari del metodo storico-critico.

“L’inventore del cristianesimo”: decostruzione di un mito storiografico

La tesi portante del libro di Augias è enunciata fin dal sottotitolo e ribadita con forza nelle prime pagine: Paolo fu “colui che raccolse l’irripetibile magistero di Gesù di Nazareth e lo canonizzò, forgiando il Cristianesimo per come lo conosciamo oggi”. Senza di lui, i seguaci di Gesù sarebbero rimasti un'”oscura setta annidata in alcuni villaggi della Giudea”. Questa visione, che Augias presenta come un fatto storico quasi scontato, appoggiandosi all’autorità di Friedrich Nietzsche , è in realtà il prodotto di una storiografia ottocentesca che proiettava anacronisticamente sul I secolo la successiva e netta separazione tra Chiesa e Sinagoga. Le più recenti prospettive accademiche hanno completamente abbandonato questo paradigma.

Il punto di partenza di qualsiasi analisi storica moderna su Paolo è il suo radicamento ineliminabile nel mondo del giudaismo del Secondo Tempio. Paolo non fu il fondatore di una “nuova religione” in opposizione al “giudaismo”, per la semplice ragione che queste due categorie, intese come sistemi religiosi distinti e mutuamente esclusivi, non esistevano nel I secolo. Il movimento sorto attorno a Gesù di Nazaret era una delle molteplici correnti messianiche, apocalittiche e riformatrici che animavano la vita religiosa ebraica di quel periodo. La cosiddetta “conversione” di Paolo sulla via di Damasco non fu un passaggio dal “giudaismo” al “cristianesimo” – un’idea che gli sarebbe stata incomprensibile – ma, come egli stesso la descrive, una “chiamata” profetica sul modello dei profeti di Israele (Galati 1,15-16), un’esperienza che non lo sradicò dal suo ebraismo, ma lo riconfigurò radicalmente dall’interno. Paolo rimase, per sua stessa ammissione, un “ebreo da ebrei”, “israelita”, “della stirpe di Abramo” (Filippesi 3,5; 2 Corinzi 11,22).

Il genio di Paolo non fu quello di un “inventore” che crea ex nihilo, ma quello di un interprete teologico di straordinaria profondità. Le prospettive accademiche più attuali, spesso definite come “Paul within Judaism” (Paolo all’interno del giudaismo), non lo vedono in contrapposizione al giudaismo coevo, ma come una delle voci pienamente inserite nella sua vibrante diversità. La sua teologia non è una rottura con l’ebraismo, ma una sua radicale rielaborazione alla luce di quello che Paolo considerava l’evento escatologico definitivo: la morte e la risurrezione del Messia di Israele, Gesù. Paolo prende le categorie fondamentali del pensiero ebraico – il monoteismo, l’elezione e l’escatologia – e le “ri-centra” sulla persona di Cristo e sull’opera dello Spirito. La sua non è un’altra religione, ma una proclamazione che il Dio di Israele, attraverso il Messia di Israele, stava finalmente adempiendo le sue promesse in un modo che includeva, inaspettatamente, anche le nazioni pagane.

L’adozione acritica da parte di Augias della tesi dell'”inventore” rivela una profonda lacuna metodologica. Egli si appoggia a figure come Nietzsche e Rudolf Bultmann, i cui lavori, per quanto influenti, riflettono una fase della ricerca che presupponeva un netto contrasto tra un “giudaismo tardivo”, spesso descritto in termini negativi come sterile e legalistico, e la novità liberatoria del “primo cristianesimo”. Questa visione è stata completamente smantellata dalla ricerca degli ultimi decenni, che ha dimostrato come il giudaismo del I secolo fosse un sistema vibrante e complesso basato sulla grazia del patto. L’idea che Paolo abbia dovuto “inventare” una nuova religione per prendere le distanze da un giudaismo inaridito si basa, quindi, su una caricatura del giudaismo del Secondo Tempio. L’intero edificio narrativo di Augias è costruito su fondamenta che la storiografia moderna ha dimostrato essere sabbie mobili.

Oltre il supersessionismo: ripensare Paolo e la Torah alla luce delle più recenti prospettive accademiche

Diretta conseguenza della tesi dell'”inventore” è la cornice supersessionista che domina il libro di Augias. Egli descrive la missione di Paolo come un’opera di “definitivo affrancamento… dalla Legge ebraica”. La Legge (Torah) è presentata in termini inequivocabilmente negativi: è un “dominio” e una “prigione” da cui si viene liberati , una “maledizione” da cui Cristo ci ha riscattati. Questa è l’espressione classica del supersessionismo “abrogazionista”, la dottrina secondo cui la Nuova Alleanza in Cristo ha annullato e reso obsoleta la Vecchia Alleanza del Sinai. Anche in questo caso, Augias ripropone una lettura che, sebbene dominante per secoli nella teologia cristiana, è stata profondamente messa in discussione e superata dal dibattito accademico.

Le prospettive più recenti hanno radicalmente modificato questa interpretazione. Se il giudaismo del I secolo non era una religione in cui ci si “guadagnava” la salvezza attraverso le opere, allora la critica di Paolo alle “opere della Legge” non può essere una critica al legalismo. Paolo non poteva combattere un nemico che non esisteva. Un numero crescente di studiosi sostiene oggi che Paolo non solo non ha mai criticato la Torah in sé (che definisce “santa, giusta e buona” in Romani 7,12), ma è rimasto egli stesso un ebreo pienamente osservante per tutta la vita.

In quest’ottica, la sua polemica contro le “opere della Legge” non era rivolta agli ebrei, ma era indirizzata esclusivamente ai suoi convertiti gentili. Il problema che Paolo affrontava nelle sue comunità miste, come quella della Galazia, era che alcuni missionari giudeo-cristiani insistevano sul fatto che, per essere pienamente parte del popolo di Dio, i gentili dovessero diventare ebrei, adottando pratiche come la circoncisione. La critica di Paolo, quindi, non è rivolta alla Torah, ma all’imposizione di alcuni suoi precetti ai non ebrei come condizione per la salvezza.

Questa rilettura ha implicazioni profonde. La visione supersessionista di Augias non è solo un’imprecisione storica; essa perpetua, consapevolmente o meno, una “teologia della sostituzione” che ha avuto conseguenze storiche devastanti, fornendo per secoli il fondamento teologico all’antigiudaismo cristiano. Al contrario, la comprensione di Paolo offerta dalla ricerca attuale è radicalmente non-supersessionista. Il Vangelo paolino non abolisce il patto con Israele, ma lo porta al suo compimento escatologico espandendolo. La giustificazione per fede è un dono di grazia che si aggiunge alle vie di salvezza già esistenti (la legge naturale per i gentili e la legge mosaica per gli ebrei), senza cancellarle, ma aprendo un nuovo orizzonte di salvezza anche per i peccatori. L’immagine che Paolo stesso usa in Romani 11 non è quella di un albero sradicato e sostituito, ma quella di un unico ulivo (Israele) in cui i rami selvatici (i gentili) vengono innestati. Non c’è sostituzione, ma allargamento e compimento.

La caricatura della comunità di Gerusalemme: un conflitto intra-giudaico

Il dualismo tra un Paolo “liberale” e un Giudaismo “legalista” si manifesta con particolare virulenza nella descrizione che Augias fa del conflitto tra l’apostolo delle genti e la comunità madre di Gerusalemme, guidata da Giacomo, il fratello di Gesù. Giacomo viene liquidato come “un bigotto, attento alle formalità, fedele alle vecchie pratiche di devozione, la paccottiglia giudaica che Gesù voleva innovare”. La sua posizione è quella di chi “chiude le porte” e coltiva “un ristretto cenacolo d’immacolata purezza”. Si delinea così un’opposizione manichea: da un lato l’eroe visionario e universalista, Paolo; dall’altro il custode retrogrado di un particolarismo sterile.

Anche in questo caso, la rappresentazione è una caricatura che non trova riscontro nella ricerca storica. Il conflitto tra Paolo e Gerusalemme non fu uno scontro tra due religioni diverse, ma un acceso e complesso dibattito interno al primo movimento di Gesù. La questione sul tavolo era di natura halakhica, ovvero legale-pratica, e di importanza cruciale: a quali condizioni i gentili potevano essere inclusi nel popolo di Dio nell’era messianica appena inaugurata? Giacomo non era un “bigotto”, ma una figura di immensa autorità, il leader rispettato della comunità di Gerusalemme, noto per la sua profonda pietà e la sua rigorosa osservanza della Torah. La sua preoccupazione non era l’esclusione fine a se stessa, ma il mantenimento dell’unità del movimento e della sua fedeltà alle tradizioni di Israele, cercando un modus vivendi per le nascenti comunità miste. Il cosiddetto “Concilio di Gerusalemme”, descritto in Atti 15, non fu la vittoria schiacciante di Paolo sul legalismo, ma un compromesso pratico, tipico dei processi decisionali ebraici, che stabilì delle norme minime di convivenza.

La narrazione di Augias, in questo contesto, appare come una completa inversione della prospettiva storica. Egli adotta acriticamente il punto di vista dei successivi polemisti cristiani e lo proietta all’indietro sul I secolo, etichettando come “bigotta” la posizione che, per un ebreo del tempo, era quella più normativa e tradizionale, ovvero quella di Giacomo. Dal punto di vista di molti contemporanei, era la posizione di Paolo – che accoglieva i gentili senza circoncisione – ad apparire radicale, problematica e potenzialmente eretica, non quella di Giacomo. Tradizioni successive, come quelle degli ebioniti (un gruppo giudeo-cristiano), veneravano Giacomo e consideravano Paolo un apostata dalla Legge. Augias, quindi, non sta raccontando la storia così come si svolse, ma sta affermando una successiva posizione teologica, leggendo il passato attraverso le lenti deformanti di quest’ultima.

Metodologie a confronto: la storia narrativa contro l’analisi critica

La distanza tra il libro di Augias e la ricerca accademica non risiede solo nelle conclusioni, ma affonda le radici in una fondamentale divergenza metodologica. Augias stesso definisce il suo approccio “essenzialmente narrativo”, e questa scelta determina l’intera struttura del suo lavoro, privilegiando la coerenza romanzesca a scapito del rigore storico.

Un esempio lampante è la sua tendenza alla psicologizzazione. La conversione di Paolo viene interpretata, citando Alfred Loisy, come l’effetto “d’una crisi psichica, psicopatica” o, suggerendo un parallelo con Dostoevskij, come un “episodio epilettico”. Questo tipo di approccio, noto come “psicostoria”, è guardato con estremo scetticismo dagli storici dell’antichità. Applicare categorie psicologiche moderne a figure del passato, di cui possediamo solo fonti frammentarie e teologicamente orientate, è un’operazione altamente speculativa e anacronistica, che dice più sulle nostre categorie interpretative che sulla realtà interiore del personaggio storico.

Altrettanto problematica è la gestione delle fonti. Augias mescola con disinvoltura testi canonici (le lettere di Paolo e gli Atti), fonti apocrife (come il Vangelo di Giuda, usato per offrire una lettura alternativa del tradimento ) e persino creazioni narrative di sua invenzione, come il lungo “testamento” di Paolo, costruito come un collage di frasi paoline decontestualizzate. L’obiettivo dichiarato è quello di creare una storia “verosimile” e di trasformare “la rigida icona di un apostolo in un uomo in carne e ossa”. Questo è un obiettivo eminentemente letterario, non storico.

Il metodo storico-critico, che costituisce lo standard della ricerca accademica, opera in modo diametralmente opposto. Esso non cerca di creare una narrazione psicologicamente fluida, ma di analizzare criticamente ogni fonte per comprendere “il mondo dietro il testo”: la sua datazione, le sue fonti, il suo genere letterario, il suo contesto storico e l’intenzione teologica del suo autore. I testi apocrifi, in quest’ottica, non sono utilizzati per “riempire i buchi” della biografia di Gesù o di Paolo, ma come testimonianze preziose per ricostruire la diversità delle credenze e delle pratiche delle comunità cristiane del II e III secolo, che li produssero e li lessero. L’uso che ne fa Augias, trattandoli come fonti alternative per i fatti del I secolo, è metodologicamente scorretto.

L’efficacia divulgativa del libro di Augias risiede proprio in questa elusione della complessità storica. Offrendo al lettore una narrazione coerente, personaggi psicologicamente intuitivi e risposte definitive, egli soddisfa un bisogno di certezza che il metodo storico-critico, per sua natura cauto e consapevole dei limiti delle fonti, non può e non vuole dare. Il successo del libro non è un trionfo narrativo ottenuto al prezzo della fedeltà storica. Il problema fondamentale è però che questa operazione, che confonde i generi del romanzo storico e del saggio critico, viene presentata al pubblico come “storia”.

VI. Conclusione: ritrovare il Paolo storico

Al termine di questa analisi, il Paolo descritto da Corrado Augias appare non tanto come una figura storica, quanto come un costrutto letterario assemblato su un’impalcatura storiografica crollata da decenni. È il Paolo della polemica luterana contro le “opere”, della critica illuminista contro la “superstizione” e della narrativa ottocentesca che amava i conflitti tra “grandi uomini”. Non è, tuttavia, il Paolo che emerge da un’analisi critica delle fonti alla luce delle scoperte e delle metodologie della ricerca contemporanea.

Il ritratto che la storiografia moderna ci ha restituito è infinitamente più complesso e sfumato. È il ritratto di un ebreo della diaspora, orgoglioso della sua identità farisaica, immerso fino al midollo nel mondo intellettuale e spirituale del Giudaismo apocalittico del Secondo Tempio. È la figura di un teologo geniale la cui riflessione non abolisce la Torah, ma la reinterpreta radicalmente alla luce dell’evento-Messia, sostenendo che la fedeltà di Dio al suo patto con Israele si è ora manifestata in un modo che, compiendo le antiche promesse, include i Gentili nel popolo di Dio in una teologia inclusiva e non sostitutiva. È, infine, il profilo di un missionario instancabile la cui vita non è stata una lotta contro il “giudaismo”, ma una lotta appassionata e talvolta feroce all’interno del giudaismo per definire la vera natura del popolo di Dio nell’imminente era messianica.

Augias, nel suo libro, descrive l’operazione teologica di Paolo come una rottura con lo spirito originario dell’insegnamento di Gesù, un’operazione che egli stesso sembra guardare con occhio critico. Tuttavia, questa rappresentazione si basa su un’immagine di Paolo e del giudaismo che le più recenti prospettive accademiche hanno dimostrato essere storicamente insostenibile. Le narrazioni semplificate e accattivanti come quella di Augias avranno sempre un indubbio successo commerciale, perché offrono la rassicurante illusione di una comprensione facile e immediata del passato. Ma il vero compito della storiografia, e di una divulgazione che voglia essere responsabile, è un altro: restituire al pubblico la complessità e le sfide intellettuali del passato. Il vero Paolo, quello storico, è molto più ebreo, molto più radicato nel suo tempo e, in definitiva, molto più interessante e provocatorio della figura romanzata che emerge da questo libro. Riscoprirlo richiede uno sforzo maggiore, ma è uno sforzo che ripaga con una comprensione più profonda non solo di un uomo, ma delle radici stesse della civiltà occidentale.

Cosa aggiungere? Nulla. Hai detto tutto e nel modo giusto.

Ottimo. Come sempre di una chiarezza esemplare.

Perfetto. Il pubblico di Augias, come quello di Mancuso e tanti altri, è un pubblico che cerca certezze, rassicurazioni e una forma di consolazione morale. È un’operazione legittima, efficace sul piano commerciale, ma che elude sistematicamente la complessità. La realtà storica è sempre paradossale, mai bianconera, proprio come l’essere umano è un groviglio di contraddizioni. Il divulgatore poco scrupoloso non dipana questa matassa, in nome di una visione più coerente e lineare, monolitica talvolta, per favorire l’illusione di una comprensione storica. Il lettore, confermato nel suo bias, di partenza, sorride felice.

Grazie delle sue precisazioni.

Purtroppo ho comprato questo libro pensando di poter apprendere qualcosa di nuovo riguardo a una dialettica.Cattiva scelta.

Mi rammarica che molti,attirati dal sottotitolo, lo comprano e si fanno idee sbagliate perché ignoranti in materia