Il nome “Palestina” è oggi carico di connotazioni politiche e identitarie, ma la sua storia è un complesso percorso filologico, geografico e amministrativo che si estende per oltre tre millenni. Questo articolo si propone di tracciare tale percorso in modo rigoroso e documentato, distinguendo tra l’uso etnico, geografico e politico del termine nelle diverse epoche storiche. L’analisi si baserà su un esame critico delle fonti testuali, archeologiche e amministrative, al fine di ricostruire le trasformazioni semantiche e le continuità nominali che hanno caratterizzato questo toponimo. Si argomenterà che il nome “Palestina” ha subito una trasformazione fondamentale: nato come etnonimo per un popolo specifico (i peleset/filistei) in un’area geografica ristretta (la piana costiera meridionale), si è evoluto in un toponimo generico per una regione più vasta nell’uso greco, per poi essere istituzionalizzato come nome amministrativo ufficiale dai romani. Questa designazione ufficiale è stata mantenuta dalle successive amministrazioni (bizantina e islamica), fino a diventare, nel XX secolo, il nome di un’entità politica definita con confini precisi. L’analisi seguirà un ordine cronologico, evitando di proiettare retroattivamente concetti moderni di nazione o stato su entità antiche e contestualizzando ogni uso del nome nel suo specifico orizzonte storico.

Le prime attestazioni testuali che contengono una radice etimologica affine a “Palestina” risalgono alla fine dell’Età del Bronzo. La fonte più antica e determinante è un’iscrizione monumentale nel tempio funerario di Ramesse III a Medinet Habu, in Egitto, datata al suo ottavo anno di regno (circa 1175 a.C.). Qui, tra la coalizione di popoli invasori noti come “popoli del mare”, che tentarono di penetrare nel Delta del Nilo via terra e via mare, viene menzionato un gruppo chiamato Peleset. La scrittura geroglifica egizia, essendo consonantica, trascrive il nome come prst. Queste iscrizioni, che celebrano la vittoria egizia, forniscono la prima associazione inequivocabile tra questo etnonimo e la sua successiva localizzazione nel Levante meridionale. Dopo la loro sconfitta, infatti, il Papiro Harris I, un altro documento del regno di Ramesse III, attesta che il faraone insediò i peleset superstiti in fortezze lungo la costa cananea, all’interno della sfera d’influenza egiziana.

Secoli dopo, negli annali degli imperatori neo-assiri, la regione della piana costiera è regolarmente chiamata Palashtu o Pilistu. Ad esempio, iscrizioni dell’VIII e VII secolo a.C. menzionano i re delle città filistee come governanti di Palashtu. Questo uso dimostra la continuità dell’associazione tra il nome e la regione della Filistea, indicando che il nome del popolo si era ormai trasferito al territorio da loro controllato.

Esiste un consenso accademico quasi unanime che identifica i peleset delle fonti egizie e i palashtu delle fonti assire con i pəlištîm (filistei) della Bibbia ebraica. Le fonti bibliche descrivono i filistei come un popolo straniero proveniente da Caphtor (Amos 9,7, Geremia 47,4), un toponimo che la maggior parte degli studiosi identifica con Creta o, più in generale, con il mondo egeo. Questa connessione è rafforzata da altri passaggi in cui i filistei sono definiti “cherethites” (probabilmente “cretesi”), come in Ezechiele 25,16 e Sofonia 2,5. Le prove archeologiche corroborano in modo decisivo questa narrazione. A partire dal XII secolo a.C., negli scavi delle città della cosiddetta Pentapoli filistea (Ashdod, Ashkelon, Ekron, Gath e Gaza), appare un nuovo tipo di ceramica prodotta localmente ma di chiaro stile miceneo, nota come Miceneo IIIC:1b. Questo tipo di ceramica, insieme ad altre testimonianze della cultura materiale come l’architettura, le pratiche cultuali e i corredi funerari, è un marcatore culturale chiave della migrazione di popoli di origine egea nel Levante alla fine dell’Età del Bronzo.

In questa fase primordiale, è fondamentale sottolineare che il nome (Peleset, Palashtu, Pelesheth) non designava l’intera regione oggi nota come Palestina. Si riferiva specificamente e unicamente al territorio controllato dai filistei, ovvero la piana costiera sud-occidentale, da Gaza a nord fino alla regione di Ekron. La prima e più fondamentale trasformazione semantica del nome è stata dunque il suo passaggio da etnonimo (il nome di un popolo, i peleset) a coronimo (il nome di una regione, la Filistea). Questo processo non è banale e riflette il profondo impatto che questo gruppo migrante ebbe sulla geografia politica e culturale del Levante meridionale. Il nome del popolo fu trasferito al territorio, un fenomeno che si verifica tipicamente quando un gruppo esercita un’influenza dominante su un’area, al punto che gli osservatori esterni, come gli assiri, iniziano a identificare la terra con i suoi abitanti più caratteristici o potenti. L’origine del nome “Palestina” non è quindi legata alla totalità degli abitanti antichi della regione, ma specificamente a un gruppo di migranti la cui presenza fu così significativa da ribattezzare, agli occhi del mondo esterno, la porzione di territorio da loro controllata.

Il termine entra nella storiografia occidentale con lo storico greco Erodoto di Alicarnasso nel V secolo a.C. Nelle sue Storie, egli utilizza la forma greca Palaistinē (Παλαιστιˊνη), che deriva direttamente, attraverso la mediazione linguistica, dai termini semitici precedenti. L’opera di Erodoto segna un punto di svolta fondamentale, poiché il significato del termine si espande notevolmente. In diversi passaggi, Erodoto parla di una “parte della Siria chiamata Palestina” (ἡ Συρίη ἡ Παλαιστίνη καλεομένη). Egli la colloca geograficamente tra la Fenicia a nord e l’Egitto a sud, descrivendola come la fascia costiera che si estende lungo il Mediterraneo.

Tuttavia, l’esatta estensione dell’area geografica a cui Erodoto si riferisce è oggetto di un dibattito accademico. Alcuni studiosi, notando che Erodoto visitò probabilmente solo la costa, sostengono che egli abbia semplicemente esteso per metonimia il nome della parte più nota ai greci (la Filistea, frequentata da mercanti e navigatori) all’intera regione, senza una conoscenza precisa della geografia interna. Altri studiosi, che rappresentano la visione maggioritaria, ritengono che l’uso di Erodoto denoti già una regione più ampia della sola Filistea biblica, includendo anche le aree interne come i monti della Giudea e la valle del Giordano.

La prova più forte a sostegno di questa interpretazione estensiva si trova in un passaggio particolarmente significativo (Storie, 2.104), in cui Erodoto afferma che “i fenici e i siri della Palestina” praticano la circoncisione, un’usanza che, a suo dire, avrebbero appreso dagli egizi. Questa affermazione è rivelatrice perché i filistei storici erano notoriamente incirconcisi, un tratto distintivo sottolineato più volte nelle fonti bibliche (es. Giudici 14,3). Il riferimento di Erodoto deve quindi applicarsi ad altri popoli della regione che praticavano la circoncisione, verosimilmente gli ebrei/giudei. Ciò suggerisce che, per Erodoto, la “Palestina” includeva anche la Giudea.

L’uso del termine Palaistinē si consolida nel mondo ellenistico. Un secolo dopo Erodoto, Aristotele, nel suo trattato Meteorologica, menziona un lago in Palestina le cui acque sono così dense e salate che uomini e animali vi galleggiano, un chiaro riferimento al Mar Morto. Questa menzione, fatta in modo quasi casuale, conferma che il termine era ormai di uso comune nel lessico geografico greco per designare una regione che includeva la Giudea.

L’adozione del termine da parte di una figura di immensa autorità intellettuale come Erodoto, il “Padre della Storia”, ha avuto un effetto canonico. Le sue Storie divennero un testo fondamentale, una sorta di enciclopedia geografica e storica per le generazioni successive. Utilizzando Palaistinē, Erodoto stava registrando e, al contempo, standardizzando un termine per un pubblico greco che non aveva familiarità con le complesse suddivisioni interne della regione (Yehud, Samaria, ecc.). Questa standardizzazione ha avuto una conseguenza determinante: ha progressivamente separato il nome dalla sua origine etnica filistea. Per un greco del III secolo a.C., Palaistinē non significava più “la terra dei filistei”, ma semplicemente “quella regione tra la Fenicia e l’Egitto”. Questa neutralizzazione e de-etnicizzazione semantica è stata la precondizione necessaria perché i romani, secoli dopo, potessero sceglierlo come nome amministrativo ufficiale senza che fosse percepito come il nome di una specifica etnia ancora esistente, dato che i filistei erano da tempo scomparsi come entità politica e culturale distinta.

La provincia romana di Giudea (Iudaea), che comprendeva le regioni di Giudea, Samaria e Idumea, fu teatro di due grandi e violente rivolte ebraiche contro il dominio di Roma: la prima tra il 66 e il 73 d.C. e la seconda tra il 132 e il 135 d.C.. La seconda rivolta, guidata da Simon Bar Kokhba, fu scatenata dalla decisione dell’imperatore Adriano trasformare Gerusalemme in una colonia romana con il nome di Aelia Capitolina di imporre un divieto universale alla circoncisione, percepito come un attacco diretto alla religione ebraica. La repressione romana fu di una brutalità estrema. Secondo le fonti, quasi mille villaggi furono distrutti e oltre mezzo milione di persone persero la vita.

In seguito alla soppressione della rivolta, Adriano attuò una serie di misure volte a sradicare l’identità ebraica della provincia e a prevenire future insurrezioni. Gerusalemme fu ricostruita come una città pagana greco-romana, con templi dedicati a Giove Capitolino e allo stesso imperatore (il cui nome gentilizio era Aelius) sul sito del Tempio ebraico distrutto. Come riportato dallo storico del IV secolo Eusebio di Cesarea, agli ebrei fu vietato, sotto pena di morte, di mettere piede in città o nel suo distretto circostante. La storiografia più recente ha però sottolineato come la presenza giudaica nella regione sia rimasta consistente anche dopo questi fatti.

Il culmine della politica di Adriano fu la riorganizzazione amministrativa della provincia. La provincia di Iudaea fu formalmente abolita e fusa con la provincia consolare di Siria, creando una nuova, più ampia entità amministrativa chiamata Syria Palaestina. Secondo alcuni studiosi, la scelta del nome Palaestina fu un atto deliberato e carico di significato simbolico. Derivava dal nome dei filistei, gli antichi avversari degli israeliti menzionati nella Bibbia, ed era chiaramente intesa a recidere ogni legame storico e nominale tra il popolo ebraico e la sua terra. Secondo lo storico Bernard Lewis, fu una misura che voleva umiliare il popolo giudaico, un insulto calcolato per infliggere una punizione non solo militare ma anche psicologica e storica. Altri storici hanno qui una posizione più sfumata e sostengono che il nome “Palestina” fu scelto semplicemente appunto perché, in base all’uso greco consolidato, era l’unico che includesse un insieme di regioni storiche distinte (Giudea, Samaria, Galilea, Idumea, ecc.) e che quindi si trattò di una decisione eminentemente pratica.

Comunque sia, questa disposizione di Adriano non “inventò” il nome Palestina, come talvolta sostenuto da narrazioni semplicistiche , ma lo ufficializzò e lo politicizzò in modo irreversibile. Egli prese un termine geografico ellenistico, già de-etnicizzato e di uso comune, e lo trasformò in uno strumento di politica imperiale. Questa decisione ha garantito la sopravvivenza e la preminenza del nome “Palestina” per i successivi 1800 anni, fissandolo nelle mappe e nei documenti amministrativi del mondo occidentale e del Vicino Oriente. Senza l’atto di Adriano, il nome Palaistinē sarebbe potuto rimanere una designazione geografica dotta, mentre i nomi locali come Giudea o Samaria avrebbero potuto persistere nell’uso ufficiale.

Con la divisione dell’Impero Romano nel IV secolo, la regione passò sotto il controllo dell’Impero Romano d’Oriente. Intorno al 390, la grande provincia di Syria Palaestina fu riorganizzata e suddivisa in unità amministrative più piccole, ciascuna portante il nome “Palestina”. Queste nuove province erano:

- Palaestina Prima, che comprendeva la Giudea, la Samaria, la piana costiera e la Perea, con capitale a Cesarea Marittima.

- Palaestina Secunda, che includeva la Galilea, la bassa valle del Jezreel, il Golan e parti della Decapoli, con capitale a Scitopoli (l’odierna Beit She’an).

- Palaestina Salutaris (successivamente nota come Palaestina Tertia), che copriva il deserto del Negev, la Transgiordania meridionale e parti del Sinai, con capitale a Petra.

Questa suddivisione tripartita dimostra che, nel periodo bizantino, “Palestina” non era più un nome generico, ma un termine amministrativo preciso, radicato e onnicomprensivo, che designava ufficialmente l’intera Terra Santa cristiana.

Dopo la conquista arabo-islamica del Levante negli anni Trenta del VII secolo, i nuovi governanti, pur introducendo un nuovo ordine politico e religioso, mantennero in gran parte la struttura amministrativa bizantina preesistente. Il nome Palaestina fu semplicemente adattato alla fonetica araba, diventando Filasṭīn (فلسطين). La regione divenne uno dei distretti militari (jund) della più ampia provincia di Bilad al-Sham (la Grande Siria). Il Jund Filastin corrispondeva geograficamente in gran parte alla Palaestina Prima bizantina, con alcune parti della Palaestina Tertia, ma escludeva la Galilea, che fu annessa al Jund al-Urdunn (distretto della Giordania). La capitale del Jund Filastin fu inizialmente Ludd (Lydda), ma il califfo omayyade Sulayman ibn Abd al-Malik, all’inizio dell’VIII secolo, fondò la vicina città di Ramla e la designò come nuovo capoluogo amministrativo. Il nome Filastin rimase la designazione amministrativa e geografica standard per la regione durante i califfati Omayyade, Abbaside e Fatimide, fino all’arrivo dei Crociati nell’XI secolo.

La sopravvivenza del nome “Palestina” attraverso il passaggio dal dominio romano/bizantino a quello islamico non fu il risultato di una scelta ideologica da parte dei conquistatori arabi, ma piuttosto un chiaro esempio di “inerzia burocratica”. Le conquiste islamiche furono rapide e si estesero su territori vasti e complessi. La priorità iniziale era il controllo militare e la riscossione delle tasse, non la riorganizzazione completa dell’amministrazione civile. Le province bizantine di Palaestina erano unità amministrative funzionanti, con confini definiti, registri fiscali e una popolazione abituata a quella struttura. Era semplicemente più efficiente per i nuovi governanti mantenere questo sistema piuttosto che crearne uno nuovo da zero. L’arabizzazione del nome da Palaestina a Filastin è un fenomeno linguistico comune nell’adattamento di prestiti stranieri e non implica una particolare affinità ideologica con il significato originario del termine, ma semplicemente la sua adozione pratica. Questa continuità amministrativa è fondamentale perché dimostra che il nome “Palestina” non fu un’imposizione puramente europea o successiva, ma fu pienamente integrato nel mondo amministrativo e geografico arabo-islamico fin dai suoi primordi, diventando il nome arabo standard per la regione nel suo complesso.

Durante i quattro secoli di dominio ottomano (1517-1917), il quadro amministrativo della regione cambiò nuovamente. “Palestina” (Filistin) non era un’unità amministrativa ufficiale e unificata. Il territorio che oggi corrisponde a Israele e Palestina era diviso in diversi distretti (sanjak). Per la maggior parte del periodo, questi distretti facevano capo a province (vilayet) più grandi, come il Vilayet di Damasco o, a partire dal XIX secolo, il Vilayet di Beirut. Tuttavia, a causa della crescente importanza religiosa della regione e della crescente ingerenza delle potenze europee, la Sublime Porta decise, nel 1872, di elevare il Sanjak di Gerusalemme allo status di Mutasarrifato autonomo. Questo significava che il suo governatore rispondeva direttamente a Istanbul e non a un governatore provinciale, conferendogli uno status speciale. Questo distretto comprendeva la parte meridionale del paese, mentre le aree settentrionali (i Sanjak di Nablus e di Acri) rimasero legate al Vilayet di Beirut.

Nonostante questa frammentazione amministrativa, il termine “Palestina” rimase ampiamente in uso in senso geografico, storico e comune, sia tra la popolazione locale araba sia in Europa. Mappe, documenti e la stampa locale ottomana iniziarono a usare il termine Filistin per riferirsi alla regione in senso più ampio, spesso includendo tutti e tre i sanjak.

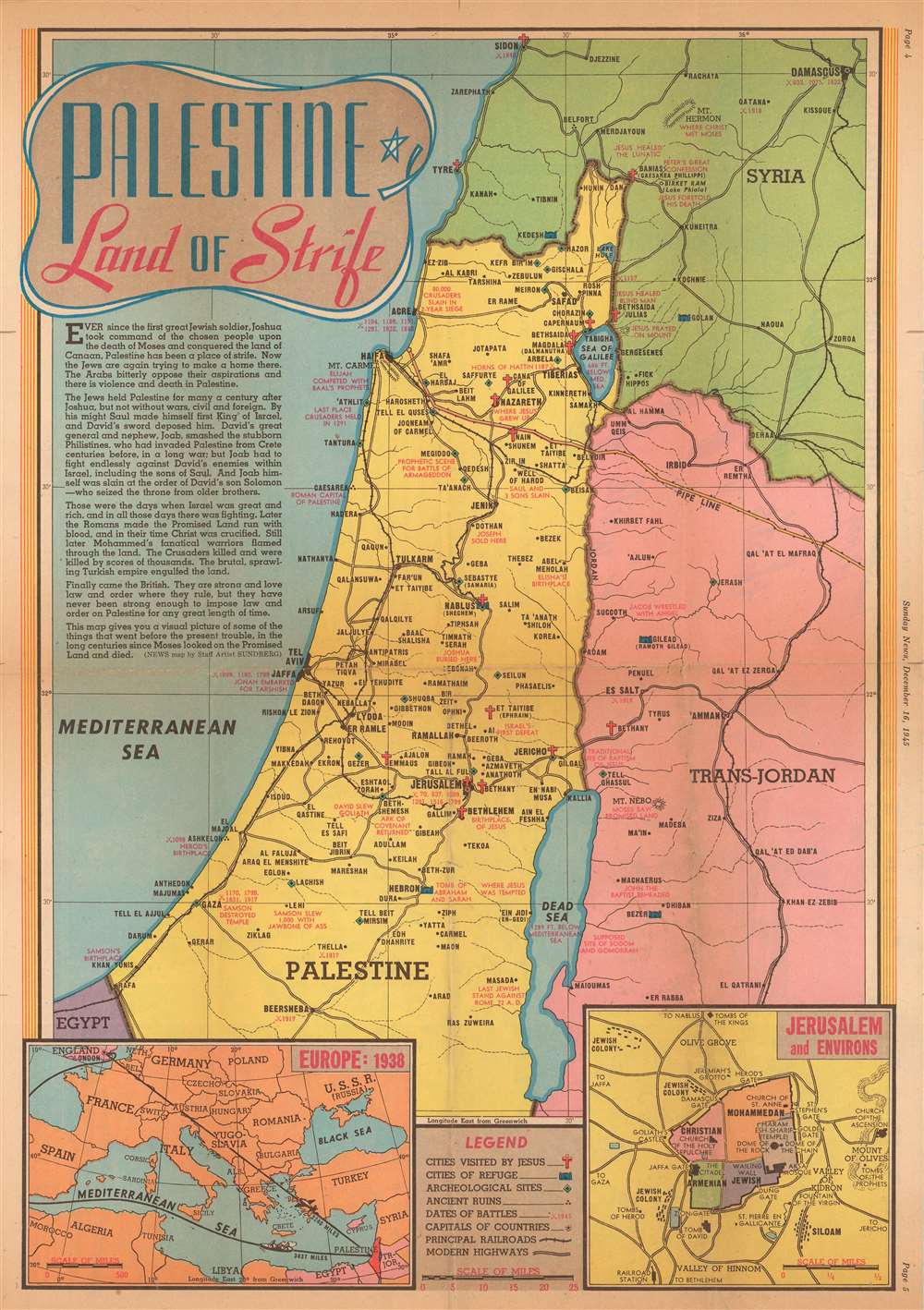

Con il crollo dell’Impero Ottomano dopo la Prima Guerra Mondiale, la Gran Bretagna ricevette dalla Società delle Nazioni un mandato per amministrare la regione. Le autorità britanniche scelsero “Palestine” come nome ufficiale per il nuovo territorio. Questa scelta era in linea con la tradizione europea consolidata, ma anche con l’uso locale arabo e ottomano. Per la prima volta dai tempi dei romani, i tre sanjak di Acri, Nablus e Gerusalemme furono unificati in un’unica entità territoriale con un unico nome. La Carta del Mandato stabilì tre lingue ufficiali: inglese, arabo (Filasṭīn) ed ebraico.

Questa scelta del nome per un mandato che ufficialmente aveva lo scopo di creare le condizioni per la formazione di uno stato indipendente non piacque agli ebrei, la cui leadership propose che il nome ufficiale in ebraico del territorio fosse Eretz Yisrael (Terra d’Israele). La leadership araba si oppose fermamente, vedendo in ciò una violazione dei termini del mandato e un pregiudizio a favore delle aspirazioni sioniste. Alcuni politici arabi, a loro volta, proposero “Siria Meridionale” per sottolineare il legame della regione con il mondo arabo circostante, ma la proposta fu respinta dai britannici. Si raggiunse infine un compromesso: nei documenti ufficiali in ebraico, il nomeפּלשׂתינה, una traslitterazione di Palestina, sarebbe stato seguito dalle iniziali di Eretz Yisrael, Alef-Yod (א״י), tra parentesi.

Il periodo del Mandato Britannico rappresenta il momento di svolta in cui “Palestina” cessa di essere primariamente un termine geografico-storico e diventa il nome di un’entità politica specifica, con confini, un’amministrazione e una popolazione legalmente definita. Questo processo di “cristallizzazione” ha trasformato un nome antico in un campo di battaglia per le moderne aspirazioni nazionali. L’atto britannico ha creato un “contenitore” politico che prima non esisteva in quella forma. La controversia sul nome non era un mero dibattito filologico, ma la prima manifestazione della lotta politica per definire la natura e il futuro di questo nuovo “contenitore”. Ogni nome rappresentava una diversa visione nazionale e un diverso diritto storico rivendicato. La decisione britannica ha fornito un nome e una cornice territoriale per lo sviluppo di un’identità nazionale araba palestinese distinta, il cui demonimo (“palestinese”), che durante il Mandato era usato per tutti gli abitanti della regione inclusi gli ebrei, si consolidò progressivamente come identificativo specifico per la popolazione araba.

| Periodo Storico | Forma del Nome | Fonte Principale | Estensione Geografica e Status |

| Età del Bronzo Tardo (c. 1175 a.C.) | Peleset / prst | Iscrizioni egizie (Medinet Habu) | Etnonimo per un gruppo dei “popoli del mare” (filistei) insediato sulla costa meridionale. |

| Impero Neo-Assiro (VIII-VII sec. a.C.) | Palashtu / Pilistu | Annali assiri | Coronimo per la regione della Filistea, la piana costiera meridionale. |

| Periodo Classico Greco (V sec. a.C.) | Palaistinē (Παλαιστιˊνη) | Erodoto, Storie | Toponimo per un “distretto della Siria” tra la Fenicia e l’Egitto; l’uso suggerisce una regione più ampia della sola Filistea. |

| Periodo Romano (dal 135 d.C.) | Syria Palaestina | Decreti imperiali romani | Nome ufficiale di una provincia dell’Impero, creata per sostituire la Iudaea dopo la rivolta di Bar Kokhba. |

| Periodo Bizantino (dal IV sec. d.C.) | Palaestina Prima, Secunda, Salutaris | Riforme amministrative bizantine | Nome ufficiale di tre province distinte che coprivano l’intera regione storica. |

| Periodo Islamico (dal VII sec. d.C.) | Filasṭīn (فلسطين) | Amministrazione califfale | Nome ufficiale del Jund (distretto militare) della provincia di Bilad al-Sham, corrispondente in gran parte alla Palaestina Prima. |

| Periodo Ottomano (1517-1917) | Filistin | Uso geografico e comune | Termine geografico consolidato, non un’unità amministrativa ufficiale. La regione era divisa in sanjak. |

| Mandato Britannico (1920-1948) | Palestine / Filasṭīn / Pālēśtīnā (פּלשׂתינה) | Carta del Mandato | Nome ufficiale del territorio mandatario, un’entità politica con confini definiti. |

Bibliografia essenziale

- Cline, Eric H. 1177 B.C.: The Year Civilization Collapsed. Princeton University Press, 2014.

- Doumani, Beshara. Rediscovering Palestine: Merchants and Peasants in Jabal Nablus, 1700-1900. University of California Press, 1995.

- Gil, Moshe. A History of Palestine, 634-1099. Cambridge University Press, 1992.

- Khalidi, Rashid. Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness. Columbia University Press, 1997.

- Killebrew, Ann E., e Gunnar Lehmann (a cura di). The Philistines and Other “Sea Peoples” in Text and Archaeology. Society of Biblical Literature, 2013.

- Krämer, Gudrun. A History of Palestine: From the Ottoman Conquest to the Founding of the State of Israel. Princeton University Press, 2008.

- Schäfer, Peter. The History of the Jews in Antiquity. Harwood Academic Publishers, 1995.

Ottima analisi storica

Raramente ho letto su fb un post così obiettivo e capace di restituire una ricostruzione storica e filologica così profonda. disam

Individuo il merito principale nel non schierarsi , nel non prestarsi e non farsi condizionare dalle contingenze politiche, rimanendo un esame storico scientifico oggettivo e indifferente alle contrapposte fuorvianti narrazioni politiche.. vorrei sapere se l’ autore ha anche pubblicato dei libri sull’argomento

Grazie per gli apprezzamenti. No, non ho pubblicato nulla specificamente su questo tema, ma molto su temi prossimi allo stesso. I miei libri si possono trovare cliccando sulla voce LIBRI nel menù in alto a destra.