Nel mondo accademico, poche figure hanno raggiunto le vette vertiginose di Karen L. King per poi precipitare in un abisso altrettanto profondo. La sua storia non è semplicemente la cronaca di un errore individuale, ma un potente paradigma che illumina la natura stessa della ricerca scientifica, i suoi rigorosi meccanismi di controllo e la spietata, ma necessaria, auto-correzione a cui è sottoposta. Prima della controversia che avrebbe ridefinito la sua eredità, King non era una studiosa marginale; era un’icona, un pilastro dell’establishment accademico globale. Nel 2009, divenne la prima donna a essere nominata Hollis Professor of Divinity alla Harvard Divinity School, la più antica cattedra accademica degli Stati Uniti, istituita nel 1721. Questa nomina, che seguiva un periodo come Winn Professor of Ecclesiastical History, la collocava al culmine del prestigio intellettuale, una posizione consolidata da un dottorato di ricerca alla Brown University e da una serie di prestigiosi riconoscimenti e borse di studio da istituzioni come la Luce Foundation, la Ford Foundation e il National Endowment for the Humanities. La sua specializzazione era la storia del cristianesimo primitivo, ma con un’angolazione assai particolare: il suo lavoro si concentrava sui testi apocrifi scoperti in Egitto, come la biblioteca di Nag Hammadi, e mirava a recuperare le prospettive storicamente emarginate, in particolare il ruolo delle donne, le immagini del divino femminile e la complessa dinamica tra ortodossia ed eresia. È proprio in questo contesto che si annida la tragedia quasi shakespeariana della sua caduta. Il suo altissimo status non solo amplificò a dismisura l’eco della sua presunta scoperta, ma rese il suo successivo smascheramento un caso di studio perfetto sulla forza del sistema accademico. Se persino la Hollis Professor di Harvard può essere messa in discussione e corretta dalla comunità scientifica, significa che il sistema di controllo, sebbene a volte lento, funziona, e che l’autorità della prova supera inesorabilmente l’autorità della persona.

Prima di analizzare il fatale passo falso, è fondamentale comprendere la portata e la brillantezza dei contributi storiografici di Karen King. Il suo non fu l’errore di una studiosa sprovveduta, ma il punto cieco di una luminare la cui metodologia, in questo specifico e disastroso caso, fallì. La sua opera più influente, What Is Gnosticism? (2003), rappresenta una decostruzione radicale di una delle categorie fondamentali per lo studio del cristianesimo antico. In questo lavoro, King argomenta in modo convincente che lo “gnosticismo”, inteso come un movimento religioso distinto, coerente e auto-identificato, non è mai esistito. Si tratta piuttosto di un costrutto polemico, un’etichetta creata dai cosiddetti “padri della Chiesa” del II e III secolo, come Ireneo di Lione, per definire la nascente ortodossia tracciando i confini dell’eresia. Per spiegare questo concetto, King utilizzava una metafora efficace: raggruppare sotto il termine “gnosticismo” movimenti diversi come i valentiniani, i basilidiani o i sethiani è come prendere oggetti disparati su una scrivania — una cucitrice, delle chiavi, una gomma — e chiamarli tutti “oggetti da scrivania”, un’etichetta che descrive la loro posizione relativa a un osservatore ma non una loro essenza comune. Il suo approccio metodologico era abbastanza radicale: leggere i testi etichettati come “eretici” non come deviazioni da una presunta norma originaria, ma come espressioni autentiche e vitali dell’enorme diversità del cristianesimo dei primi secoli. Il suo obiettivo era quello di scrivere una storia del cristianesimo più complessa e polifonica, che includesse “tutte le voci, le difficoltà, le strade non prese”. Questo stesso impulso animava il suo lavoro su The Gospel of Mary of Magdala: Jesus and the First Woman Apostle (2003), in cui, basandosi sull’apocrifo Vangelo secondo Maria, eleva Maria Maddalena al ruolo di “prima apostola”. In questo testo, Maria non è solo una seguace, ma una leader spirituale che possiede una comprensione superiore degli insegnamenti di Gesù, suscitando l’invidia e l’incomprensione degli apostoli maschi, in particolare di Pietro. Questo lavoro evidenziava il suo profondo interesse per le dinamiche di genere e di autorità nel cristianesimo primitivo, cercando di recuperare il ruolo centrale che le donne avevano avuto e che era stato progressivamente cancellato dalla tradizione ortodossa. Qui si manifesta una profonda ironia metodologica. La stessa impostazione intellettuale che le ha permesso di produrre analisi così innovative, incentrata sulla critica delle “master narratives” e sulla decostruzione delle categorie storiografiche, è ciò che l’ha resa vulnerabile alla trappola preparata da abili falsari. Essendo abituata a scovare “verità” alternative e narrazioni soppresse nelle fonti marginali, potrebbe aver abbassato la guardia di fronte a un manufatto che sembrava incarnare perfettamente proprio una di queste verità a lungo cercate. Aveva allenato la sua mente a prendere sul serio tali testi; il suo errore non fu prenderlo sul serio, ma saltare il passaggio fondamentale della validazione materiale e filologica prima di applicarvi il suo sofisticato software interpretativo. In un certo senso, ha tentato di far girare il suo programma su un hardware corrotto. Questa vulnerabilità era forse radicata in una posizione filosofica più profonda, riportata dal giornalista Ariel Sabar, secondo cui King riteneva che “la storia non riguarda la verità ma le relazioni di potere”. Sebbene questa prospettiva di matrice foucaultiana sia estremamente feconda per l’analisi storiografica, si è rivelata disastrosa a contatto con la dura materialità di un possibile falso. Se la storia è primariamente una narrazione di potere, allora un testo come il Vangelo della Moglie di Gesù (GJW) diventa un’arma potente per “correggere” la narrazione patriarcale della Chiesa sul celibato. Il rischio di questo approccio è quello di subordinare la verità fattuale — l’autenticità fisica e filologica del papiro — alla “verità” etica o politica che si desidera promuovere. Il caso del GJW dimostra brutalmente che, prima di qualsiasi interpretazione, prima di qualsiasi discorso sulle relazioni di potere, la filologia e la scienza dei materiali devono stabilire se esiste un “fatto” su cui costruire un’interpretazione.

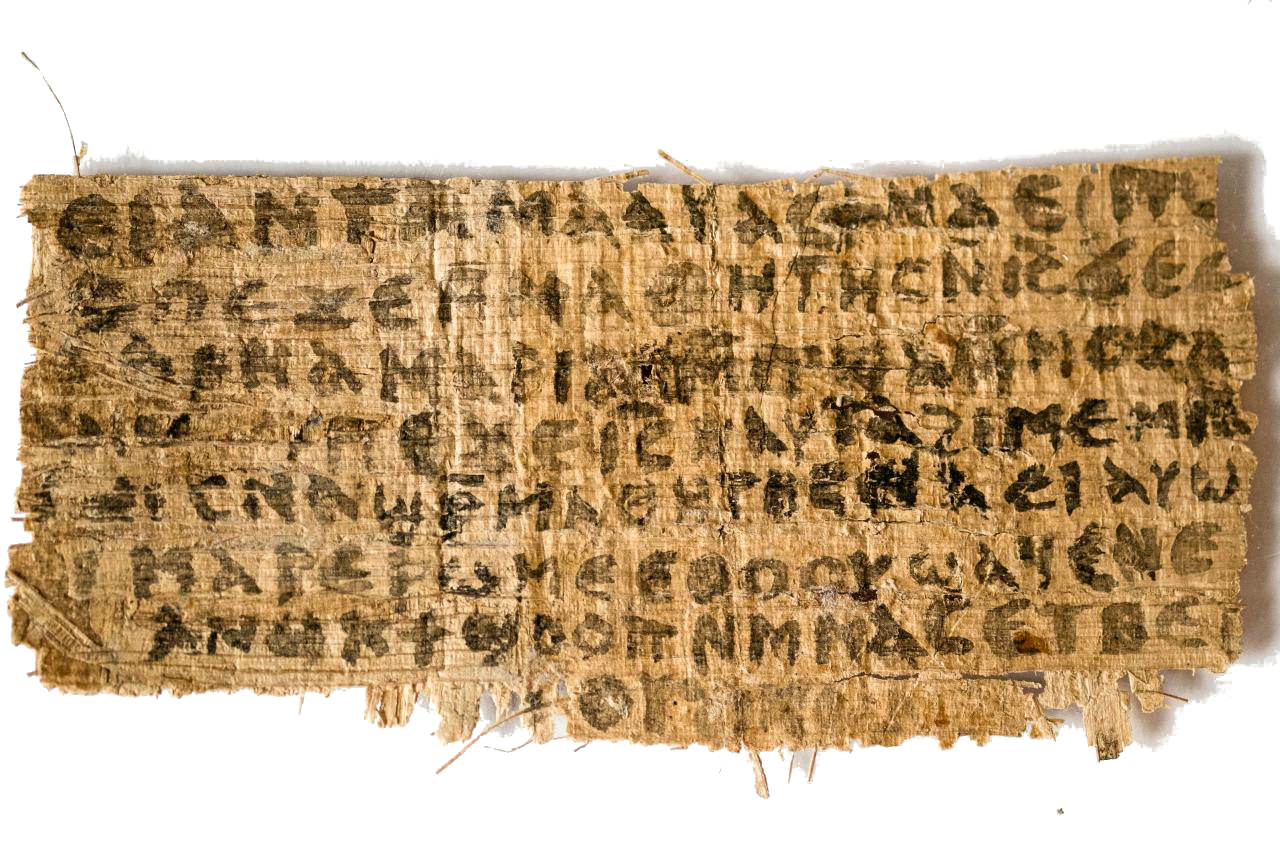

Il 18 settembre 2012, durante il Decimo Congresso Internazionale di Studi Copti a Roma, a pochi passi dal Vaticano, Karen King salì sul podio e presentò al mondo un piccolo frammento di papiro, grande quanto un biglietto da visita, destinato a scatenare una tempesta mediatica e accademica. La scelta del nome fu deliberatamente provocatoria: “The Gospel of Jesus’s Wife” (Il Vangelo della Moglie di Gesù), una decisione che lei stessa, in seguito, ammise essere stata un errore di valutazione per la sua natura incendiaria. Le parole chiave sul frammento erano inequivocabili: “…Gesù disse loro, ‘mia moglie…'” e poco dopo, forse riferendosi a lei, “…lei potrà essere mia discepola”. L’annuncio generò una duplice e quasi istantanea reazione, che mise a nudo la profonda differenza tra il mondo della comunicazione di massa e quello dello scrutinio accademico. Da un lato, i media di tutto il mondo esplosero con titoli sensazionalistici che semplificavano e distorcevano il messaggio, parlando di “prova” che Gesù fosse sposato. Dall’altro, la comunità scientifica specializzata reagì con immediato e metodico scetticismo, attivando all’istante il proprio “sistema immunitario” intellettuale. È importante notare, con la precisione richiesta dalla ricerca, che King non affermò mai che il papiro dimostrasse che il Gesù storico fosse sposato. La sua tesi era più cauta e storiograficamente corretta: il testo, che lei datava come copia del IV secolo di un originale greco risalente forse al II secolo, suggeriva che, circa un secolo dopo la morte di Gesù, alcuni gruppi di cristiani discutevano attivamente di matrimonio, celibato e sessualità, e che in questo contesto era concepibile immaginare un Gesù sposato. Questa sfumatura fondamentale, tuttavia, fu quasi completamente persa nel frastuono mediatico. Mentre i giornali titolavano a caratteri cubitali, gli esperti coptologi e papirologi, spesso sui loro blog accademici e nelle discussioni a margine del convegno, iniziarono a smontare il manufatto pezzo per pezzo, basandosi solo sulle immagini digitali. Questa fu una forma di “peer review” informale, aperta e in tempo reale, che precedette di anni la pubblicazione formale e la ritrattazione. Le critiche iniziali si concentrarono su tre aree precise. In primo luogo, la paleografia: la scrittura fu descritta come “goffa”, “non praticata”, atipica sia per un testo letterario che per un documento dell’epoca, con forme delle lettere che sembravano una simulazione moderna. In secondo luogo, la grammatica e la sintassi: diversi specialisti notarono errori e costrutti in copto che un parlante nativo difficilmente avrebbe commesso, suggerendo una composizione moderna o una traduzione maldestra. Leo Depuydt della Brown University fu tra i critici più immediati e severi, definendolo un falso senza il minimo dubbio basandosi solo su questi elementi. Infine, il contenuto stesso appariva sospetto, quasi “troppo bello per essere vero”: in sole otto righe frammentarie, il testo conteneva una concentrazione inverosimile di temi “caldi” per il dibattito contemporaneo, come la madre di Gesù, sua moglie, una figura di nome Maria e il tema del discepolato femminile. Questo scollamento tra la ricezione mediatica e lo scrutinio accademico è emblematico: mentre il mondo discuteva delle implicazioni teologiche di un Gesù sposato, la comunità scientifica era già al lavoro sui dettagli tecnici — la forma di una lettera, un errore grammaticale, la plausibilità del contenuto — che avrebbero determinato la validità stessa della fonte. È proprio questa profondità tecnica, inaccessibile al grande pubblico, che costituisce il più efficace filtro contro le falsificazioni.

Lo smascheramento del Vangelo della Moglie di Gesù non fu il risultato di un’unica scoperta, ma un processo metodico e convergente, un esempio da manuale di come la comunità scientifica, attraverso discipline diverse, possa arrivare a una certezza quasi assoluta. La prima “pistola fumante”, di natura prettamente filologica, fu scoperta da Andrew Bernhard. Egli avanzò la cosiddetta “Patchwork Hypothesis”, dimostrando in modo quasi inconfutabile che il testo del GJW non era una composizione antica, ma un collage, un “patchwork” appunto, di frasi e spezzoni di frasi prelevati direttamente da una versione interlineare online del Vangelo di Tommaso in copto, pubblicata da un amatore di nome Michael Grondin nel 2002. Il falsario non solo aveva copiato le parole, ma anche gli errori di battitura e le interruzioni di riga presenti nel file PDF di Grondin, lasciando un’impronta digitale inequivocabile della sua fonte moderna. Un secondo colpo, forse ancora più devastante, arrivò da Christian Askeland, uno specialista di manoscritti copti. King aveva ricevuto il frammento del GJW insieme ad altri papiri dal suo misterioso proprietario. Tra questi vi era un piccolo frammento del Vangelo di Giovanni, scritto in un raro dialetto copto, il licopolitano. Askeland, che aveva dedicato la sua tesi a questo dialetto, dimostrò che anche questo frammento era un falso palese. Era stato copiato, riga per riga, da una pubblicazione accademica del 1924, anch’essa disponibile online. Poiché l’analisi della scrittura e dell’inchiostro indicava che il frammento di Giovanni e il GJW erano stati scritti dalla stessa mano, con lo stesso strumento e lo stesso tipo di inchiostro, la conclusione era quasi inevitabile: se uno era un falso, doveva esserlo anche l’altro. L’intera collezione era contaminata. Il colpo di grazia, tuttavia, venne da un campo esterno all’accademia pura: il giornalismo investigativo. Ariel Sabar, un giornalista che aveva seguito la vicenda fin dall’inizio, pubblicò nel giugno 2016 un lungo e dettagliato articolo su The Atlantic che fece crollare l’ultimo baluardo di difesa del papiro: la sua provenienza. L’inchiesta di Sabar, successivamente ampliata nel libro Veritas, riuscì dove King aveva fallito o non aveva voluto indagare. Identificò il proprietario anonimo, che si rivelò essere quasi certamente anche il falsario: un uomo di nome Walter Fritz, un ex studente di egittologia tedesco-americano residente in Florida, con un passato eccentrico, un’attività nel campo della pornografia su internet e un’ossessione per teorie cospirazioniste in stile Codice da Vinci. Sabar smontò pezzo per pezzo la storia della provenienza che Fritz aveva fornito a King: dimostrò che il presunto precedente proprietario, Hans-Ulrich Laukamp, non aveva mai posseduto papiri e che i documenti di accompagnamento, incluse le perizie di esperti, erano a loro volta dei falsi grossolani. Di fronte a questa montagna di prove convergenti — filologiche, papirologiche e investigative — la posizione di King divenne insostenibile. Poco dopo la pubblicazione dell’articolo di Sabar, ammise finalmente che il papiro era “probabilmente un falso” e che le prove “spingevano nella direzione della falsificazione”. La vicenda dimostra un principio fondamentale della ricerca: la verità accademica non emerge da un singolo “eureka!”, ma si costruisce attraverso la corroborazione di prove provenienti da metodologie indipendenti. Ma soprattutto, ha riaffermato il ruolo insostituibile della provenienza, la storia documentata di un oggetto. Una falsificazione può essere così buona da ingannare anche l’analisi scientifica, ma una catena di custodia inventata, una volta sottoposta a un’indagine rigorosa, crolla. La lezione è chiara: la scienza dei materiali è sempre subordinata alla storia documentale dell’oggetto. Senza provenienza, un artefatto è storicamente muto e scientificamente inaffidabile.

Comprendere perché una studiosa del calibro di King sia incorsa in un errore così clamoroso è l’aspetto più istruttivo dell’intera vicenda. Non si trattò di semplice ingenuità, ma di una catena di fallimenti metodologici aggravati da un probabile, per quanto forse inconscio, confirmation bias. Il peccato originale, il più grave dal punto di vista della prassi accademica, fu l’inversione delle priorità. Il principio cardine nello studio di qualsiasi manufatto storico è stabilirne la provenienza prima di procedere a qualsiasi interpretazione o analisi. King fece l’esatto contrario: accettò acriticamente la storia fornita dal proprietario, che desiderava rimanere anonimo, e si concentrò immediatamente sul significato del testo e sulle analisi scientifiche del materiale, ignorando i numerosi campanelli d’allarme sulla sua storia oscura. Questo errore metodologico capitale aprì la porta a tutti i problemi successivi. In secondo luogo, King e la Harvard Divinity School mostrarono un’eccessiva e malriposta fiducia nella “scienza dura” a scapito delle discipline umanistiche. Diedero un peso enorme ai test al carbonio-14 e alle analisi chimiche dell’inchiostro, usandoli come scudo per respingere le critiche dei filologi e dei paleografi. Tuttavia, questi test potevano solo dimostrare che il materiale — il pezzo di papiro e i componenti dell’inchiostro a base di fuliggine — era antico, un fatto non sorprendente dato che frammenti di papiro antico bianco sono facilmente reperibili sul mercato. Non potevano in alcun modo provare che la scrittura su quel materiale fosse antica. Aggrapparsi a questi risultati ambigui, ignorando le prove schiaccianti che provenivano dall’analisi linguistica e paleografica, rivelò una profonda incomprensione dei limiti di tali test nel contesto di una possibile e sofisticata falsificazione. Su tutto ciò aleggia l’ombra del confirmation bias. Il contenuto del papiro si allineava in modo così perfetto, quasi miracoloso, con decenni di ricerca di King sul ruolo delle donne nel cristianesimo primitivo, sulla critica al celibato ecclesiastico e sulla pluralità di voci nei primi secoli, da renderla probabilmente meno critica del dovuto. Il GJW non era solo una scoperta interessante; era la prova che, in un certo senso, aveva sempre cercato, il tassello mancante che sembrava convalidare il suo intero programma di ricerca. Questa predisposizione a credere potrebbe spiegare la sua reazione successiva. Per quasi quattro anni, dal 2012 al 2016, King difese tenacemente il papiro, minimizzando le critiche degli specialisti più accreditati del settore. Arrivò persino a ignorare un parere negativo ricevuto durante il processo di peer review anonimo per la Harvard Theological Review, che già nel 2012 concludeva in modo netto per la falsificazione. Questo atteggiamento difensivo può essere in parte compreso alla luce della pressione generata da una “grande scoperta”. L’enorme attenzione mediatica e il prestigio di un’istituzione come Harvard, ora legati all’autenticità del frammento, resero probabilmente sempre più difficile fare un passo indietro. Ammettere l’errore non era più solo una correzione scientifica, ma un’umiliazione pubblica di vasta portata. Infine, la responsabilità non fu solo sua. Anche le istituzioni fallirono. La Harvard Theological Review decise di pubblicare l’articolo nel 2014, corredato dai test scientifici, nonostante i seri dubbi che circolavano da due anni nella comunità scientifica e il parere negativo ricevuto in revisione. Ancor più grave, dopo la definitiva prova della falsificazione, la rivista si rifiutò di ritrattare formalmente l’articolo, una decisione ampiamente criticata come un’abdicazione della responsabilità editoriale di garantire l’integrità del registro scientifico. Il caso GJW, quindi, trascende l’errore individuale e diventa un’indagine sull’etica della ricerca, sulla pressione istituzionale e sulla responsabilità collettiva dell’editoria accademica.

La conclusione più importante che si può trarre dalla spettacolare ascesa e caduta di Karen King non è, paradossalmente, la fallibilità del mondo accademico, ma la sua formidabile e spietata forza correttiva. La vicenda, nella sua interezza, è la prova più eloquente che il sistema funziona. Ogni pilastro su cui si fonda la ricerca scientifica ha svolto il suo ruolo in questo dramma. Il peer review, il processo di valutazione tra pari, si è attivato immediatamente, prima in forma informale e istantanea sui blog degli specialisti, poi in forma ufficiale, anche se inizialmente inascoltata, nel processo editoriale. Gli esperti hanno subito messo in dubbio il manufatto, dimostrando che la conoscenza specialistica è il primo e più efficace baluardo contro l’errore. La tesi dell’autenticità del papiro era intrinsecamente falsificabile, secondo il principio di Karl Popper: poteva essere smentita da prove empiriche e logiche. E, di fatto, è stata falsificata attraverso l’analisi testuale e la comparazione con altre fonti. Questo è il marchio di un’affermazione scientifica, in netto contrasto con le teorie non falsificabili che spesso popolano il mondo della pseudo-ricerca. La comunità ha insistito fin dal primo giorno sull’importanza fondamentale della provenienza, e la sua ambiguità e successiva dimostrata falsità sono state la chiave per risolvere definitivamente il caso, riaffermando che un oggetto senza storia è un oggetto senza valore scientifico. Infine, la responsabilità: sebbene tardiva, la ritrattazione di King e il grave danno alla sua reputazione sono la prova che nel mondo accademico gli errori metodologici gravi hanno conseguenze tangibili. Questo ecosistema di controllo si erge in totale antitesi al mondo della cosiddetta “ricerca indipendente”, che gode di tanta popolarità presso il grande pubblico ma è caratterizzata da una quasi totale assenza di rigore metodologico. Il falsario, Walter Fritz, incarna perfettamente questa figura: opera al di fuori di ogni istituzione, non è soggetto ad alcun peer review, è motivato da un’ideologia personale — un misto di fascinazione per lo gnosticismo e un profondo risentimento verso la Chiesa cattolica — e non ha alcuna responsabilità verso una comunità di pari. Nel suo isolamento, può letteralmente “dire ciò che vuole senza freni”, arrivando persino a creare le “prove” per sostenere le sue tesi. La lezione del caso King è quindi dura ma cristallina. La ricerca accademica non è un’impresa solitaria di geni illuminati, ma uno sforzo collettivo, lento, spesso conflittuale e incessantemente critico. È un processo sociale meticolosamente progettato per minimizzare l’errore individuale e il pregiudizio personale attraverso la verifica comunitaria. Il pubblico spesso percepisce la scienza come un insieme di fatti immutabili, ma questa vicenda mostra la ricerca per quello che è realmente: un processo dinamico di affermazione, critica, confutazione e correzione. Lo smascheramento del Vangelo della Moglie di Gesù non è un fallimento della scienza; è la scienza in azione. Insegna a fidarsi non del singolo scienziato, per quanto prestigioso, ma del processo di scrutinio a cui gli scienziati si sottopongono a vicenda. Traccia una linea invalicabile tra il dominio della ricerca, che esige prove verificabili e falsificabili, e quello della credenza o dell’ideologia. Fritz voleva che una certa “verità” fosse reale e ha fabbricato una prova per sostenerla. King, nel suo fatale errore, ha pericolosamente invertito il processo: ha accettato la “prova” perché si adattava troppo bene alla sua visione del cristianesimo antico. La metodologia accademica, con la sua fredda richiesta di prove, serve proprio a questo: a forzare il ricercatore a seguire i dati, anche e soprattutto quando contraddicono le sue convinzioni più profonde e le sue narrazioni preferite. Il prezzo da pagare per questo rigore può essere, a volte, la carriera di un singolo studioso, ma il premio è inestimabile: la salvaguardia dell’integrità del sapere collettivo.

Bibliografia

King, K.L. (2003a) The Gospel of Mary of Magdala: Jesus and the First Woman Apostle. Santa Rosa, CA: Polebridge Press.

King, K.L. (2003b) What Is Gnosticism?. Cambridge, MA: Harvard University Press.

King, K.L. (2006) The Secret Revelation of John. Cambridge, MA: Harvard University Press.

King, K.L. e Pagels, E. (2007) Reading Judas: The Gospel of Judas and the Shaping of Christianity. New York: Viking Press.

Sabar, A. (2016) ‘The Unbelievable Tale of Jesus’s Wife’, The Atlantic, Luglio/Agosto.

Sabar, A. (2020) Veritas: A Harvard Professor, a Con Man and the Gospel of Jesus’s Wife. New York: Doubleday.